Das evangelisch-kirchliche Glockenamt der Rheinprovinz wurde im Jahre 1921 gegründet. Erster Vorsitzender Pfarrer Johannes Plath (1872-1944), Essen, konstatierte 1925 in der monatlichen Umschau „Das Evangelische Rheinland“, dass die Gründung des Rheinischen Glockenamtes ein „zeitgemäßer Gedanke“ war, weil es

„die Zeit [war], in der die Gemeinden wieder mit größerem Nachdruck daran denken konnten, ihre als Kriegsopfer abgegebenen Glocken wieder zu ersetzen“.

Das Ev. Rheinland, Essen, Januar 1925, S. 117

In den folgenden Jahren wird dem Glockenamt das Orgelamt angereiht. Die für die beiden Ämter erforderliche Tätigkeit wird von dem Vorsitzenden, Herrn Pfarrer Plath und zwei bzw. drei Kirchenmusikern ausgeübt. Auf der Provinzialsynode in Neuwied 1929 stellt ein Ausschuss in einem Gutachten fest, dass das Orgel- und Glockenamt den Beweis seiner Existenzberechtigung erbracht hat und weiter bestehen bleiben soll. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss zukünftig, Bronzeglocken anderen Glocken vorzuziehen und gibt zu bedenken:

„Es besteht allerdings demgegenüber die Auffassung, es könnte einmal den Gemeinden ebenso wieder ergehen wie im Weltkriege.“

Provinzialsynode Neuwied 1929, S. 293

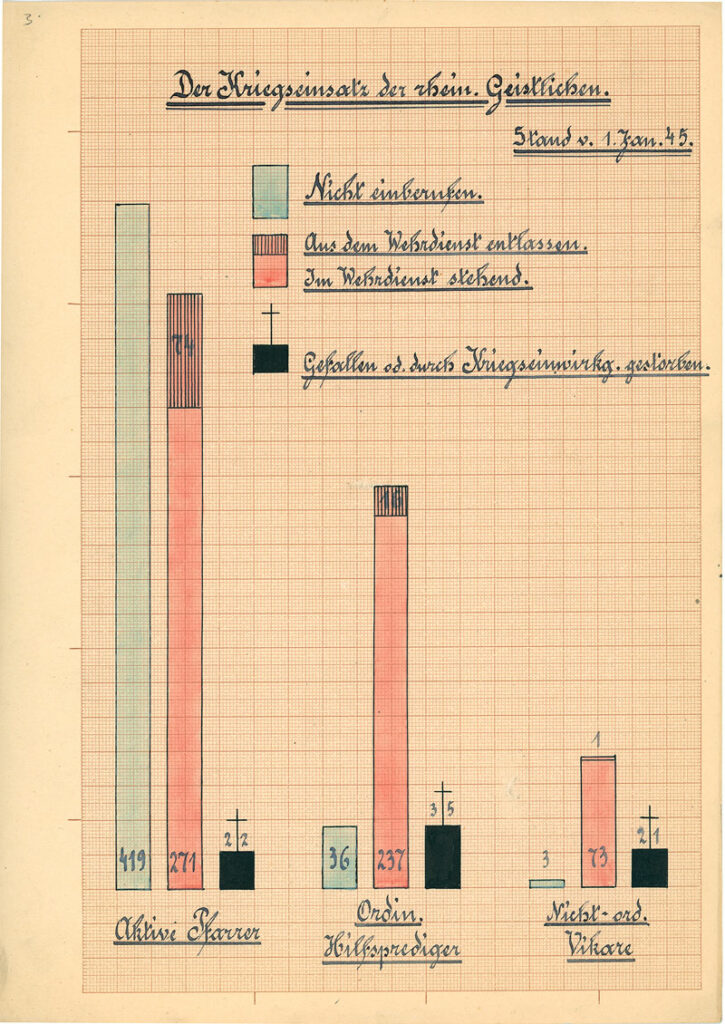

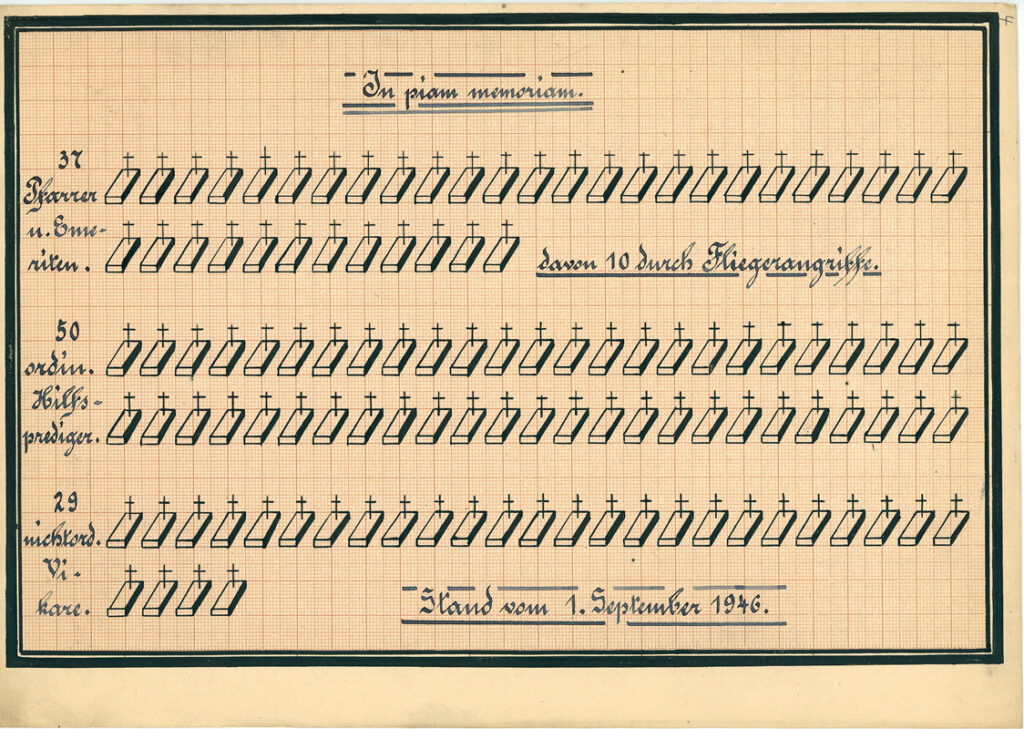

Diese bittere Vorahnung wird im Zweiten Weltkrieg traurige Realität. Zur Durchführung des Vierjahresplanes wird im Reichsgesetzblatt die Anordnung über die Erfassung von Nichteisenmetallen vom 15.03.1940 veröffentlicht. Zur Sicherstellung der zur Kriegsführung erforderlichen Metallreserven wird das Evangelische Konsistorium im März 1940 aufgefordert, unverzüglich alle Glocken aus Bronze anzumelden und abzuliefern. Anhand von an die evangelischen Kirchengemeinden verschickten Fragebögen erfasst das Orgel- und Glockenamt alle Bronze- und Stahlglocken der Evangelischen Kirche der Rheinprovinz. Die Glocken-Bestandsaufnahme hält fest, wie viele Glocken vorhanden sind, aus welchem Material sie bestehen und welcher Gruppe (A-D) sie angehören.

Weiterlesen