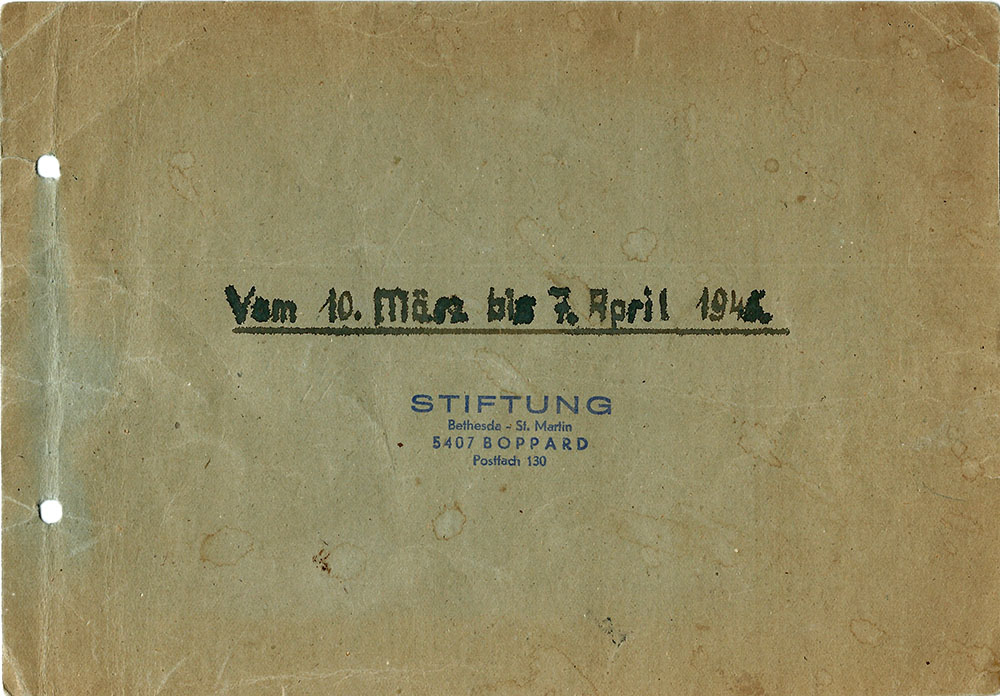

Gerade einmal 16cm x 22,7cm misst das kleine Heftchen, welches als Kriegstagebuch unter der Nummer 138 im Bestand Stiftung Bethesda – St. Martin (5WV 025B) in Boppard verwahrt wird. Es enthält knapp 28 eingeheftete Blätter, ist maschinenschriftlich abgefasst und umspannt den kurzen Zeitraum vom 10. März bis zum 7. April 1945. Das mag nun auf den ersten Blick nicht besonders umfangreich erscheinen, so ist es doch besonders inhaltsschwer.

„Samstag, den 10.3.45: Sehr unruhiger Tag mit starken Überflügen und fernen Artillerieschiessen. Es hiess, die Amerikaner seien über die Mosel gesetzt und ständen auf dem Hunsrück und in Koblenz“.

„Sonntag, den 11. März 45: Sehr unruhiger Tag mit starken Überflügen. Abends gegen 18 Uhr erscheint ein Dr. Schepukat zu einer Vorbesprechung und stellt in Aussicht, dass man am nächsten Tage St. Martin als Kriegslazarett beschlagnahmen würde, da kein geeignetes Haus in Boppard zu finden wäre. Als wir im klarmachten, dass doch hier im Hause ca 140 Mädchen seien, die vom Staat hier untergebracht wären, hatte er nur ein verächtliches Lächeln und meinte, solch minderwertige Elemente hätte kein Recht mehr auf ein warmes Zimmer und ein Bett, die gehörten kaserniert, im wäre es gleich, wo sie blieben, er hätte nur für seine Soldaten zu sorgen (…)“.

Weiterlesen