In der Sammlung II 8SL 055B findet sich unter der Signatur 24-3 Schutz des Gemeindelebens, auch der Begriff Kirchenzucht. Ein darin enthaltenes Dokument trägt die Überschrift: Kirchenzuchtmaßregeln. Weiter heißt es: In den Kirchengemeinden der Synode St. Wendel bestehen aus der Zeit vor dem 20. Januar 1876 folgende Kirchenzuchtmaßregeln nicht zu Recht. Bevor ich diese zitiere, habe ich als Antwort auf die Frage: „Was ist Kirchenzucht“ durch die KI ChatGPT am 16.01.2024 folgende Aussage erhalten: „Die Kirchenzucht ist ein Begriff, der sich auf die Disziplinierung und Kontrolle von Mitgliedern innerhalb einer Kirchengemeinschaft bezieht. Sie wird oft von religiösen Gruppen angewendet, um sicherzustellen, dass die Mitglieder den Lehren und moralischen Standards der Kirche entsprechen. Die genaue Praxis der Kirchenzucht kann von Gemeinschaft zu Gemeinschaft variieren, da verschiedene Kirchen unterschiedliche Überzeugungen und Praktiken haben.In einigen Kirchen kann die Kirchenzucht dazu dienen, Mitglieder zu ermahnen, die gegen die Lehren oder Verhaltensstandards der Kirche verstoßen. Dies kann von milden Maßnahmen wie Ermahnungen oder Ausschlüssen aus bestimmten kirchlichen Aktivitäten bis zu schwerwiegenderen Maßnahmen wie dem Ausschluss aus der Kirchengemeinschaft reichen.Es ist wichtig zu beachten, dass die Praxis der Kirchenzucht umstritten sein kann, und es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, inwieweit religiöse Institutionen das Recht haben sollten, das Verhalten ihrer Mitglieder zu kontrollieren und zu sanktionieren. In einigen Fällen kann es zu ethischen Fragen und Debatten über individuelle Freiheiten und Rechte kommen“.

WeiterlesenSchlagwort-Archive: Kirchenzucht

Spröde Quellen zum Sprechen bringen – Presbyteriumsprotokolle und Jahresrechnungen

Unter diesem Titel warben wir bereits 2012 bei einer Fortbildungsveranstaltung für ehrenamtliche Archivbetreuer für das Crowdsourcing bei der Transkription früh-

neuzeitlicher Amtsbücher. In erster Linie kommen hier die Protokolle der örtlichen Presbyterien oder Konsistorien in den Blick. Sie bilden eine Quellengruppe von kaum zu überschätzender Bedeutung, von der bislang nur wenige Gemeindeserien als Editionen vorliegen. Einen aktuellen Überblick für das Rheinland finden Sie hier.

Im Unterschied zum Sprachgebrauch seit preußischer Zeit, der den Begriff Konsistorium auf die zentralen kirchlichen Oberbehörden einengt, ist hierunter in der frühen Neuzeit, vor allem im reformierten Kontext, das gewählte ehrenamtliche Leitungsgremium der Kirchengemeinde zu verstehen. Es entspricht dem heutigen Presbyterium und setzte sich zusammen aus den Ältesten, den Diakonen und dem

oder den Predigern. In den Protokollen bietet sich der historischen Forschung nun wirklich das alltägliche Leben in der dörflichen oder städtischen Gemeinde dar.

Kontrolleure des Gemeindelebens

Unter dieser treffenden Überschrift beschreibt ein aktueller Beitrag auf ekir.de die Tätigkeit der kirchlichen Visitatoren im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken im 16. Jahrhundert.

Der erste Band der Protokolle dieser Visitationen ist 2019 in der Schriftenreihe des Archivs erschienen. Band II für den Zeitraum bis 1588 ist bereits in Arbeit.

„In Absicht deren Furchtbringung“: Ein lutherischer Inspektor kämpft 1780 gegen die Abendmahlsverächter

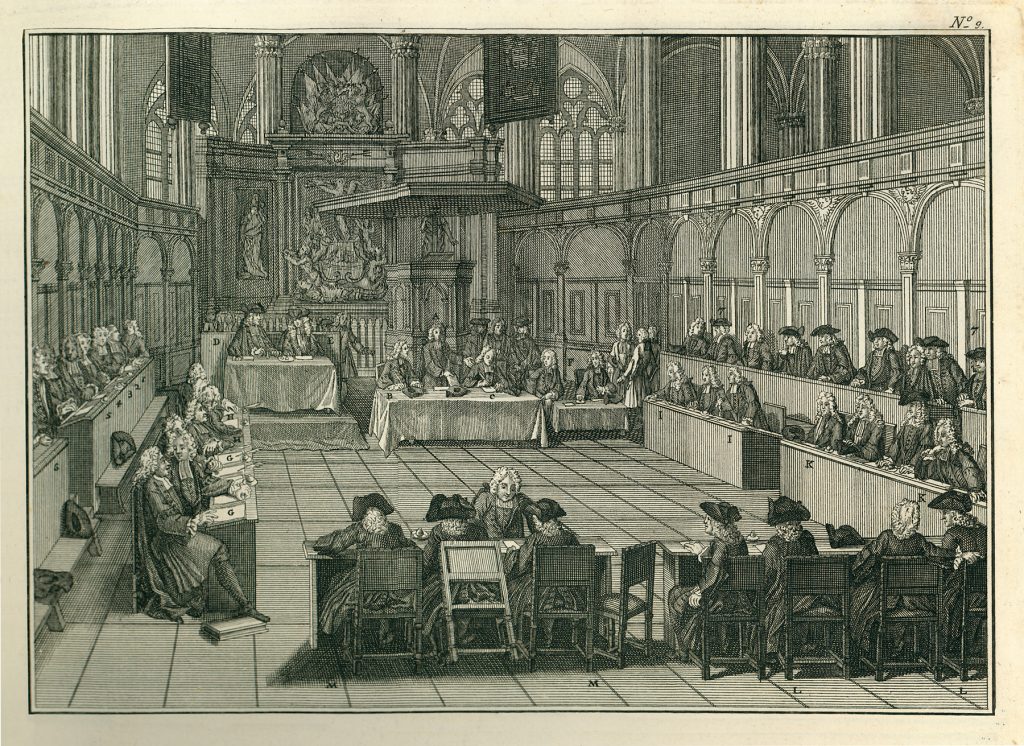

Ähnlich wie auf dem Kupferstich lauschte 1780 zu Volberg die lutherische Generalsynode von Jülich-Berg ihrem Inspektor, dem Radevormwalder Pfarrer Johann Theodor Westhoff (1724-1797). Zunächst wohl eher im entspannten kirchlichen Gremienmodus, kam unter TOP 4 Erregung auf. Im Protokoll heißt es noch recht knapp und verklausuliert:

„Da Seiner Churfürstlichen Durchlaucht auf die unterthänigste Vorstellung wegen der Kirchen und Abendmahls Verächter, dass in Absicht deren Furchtbringung denen Beamten mögte befohlen werden, denen Predigern nach dem Weselschen Recess das brachium seculare zu leisten, ein gnädiges Circulare an sämtliche Beamten in Jülich und Berg, dieses zu rescribieren, davon den nötigen Gebrauch in den Gemeinen zu machen, so ist ein öffentliches proclama angefertiget, und den Herren Assessores der Classen mitgetheilet, selbiges an die Herren Pastores ihrer Classe zu besorgen, mit dem Befehl, dass sie solches Dominica 12. post Trinitatem von ihren Kanzeln verkündigen sollen.“

Die fragliche Proklamation hatte Westhoff noch auf der Synode verfasst und gab sie den Amtsbrüdern zur Abkündigung mit nach Hause. Mitten im Siècle des Lumières bemühte also ein lutherischer Geistlicher die katholische Obrigkeit von Jülich-Berg um harte Sanktionen gegen saumselige Kirchgänger, die bis zu Leibstrafen und Landesverweisung reichen konnten.

Hatte dies schon aufgeklärte Theologen wie Johannes Löh befremdet, so nahm sich die zeitgenössische literarische Kritik des Themas geradezu mit Inbrunst an. 1783 widmete der junge österreichische Autor Johann Pezzl (1756-1823) Inspektor Westhoff ein ganzes Kapitel in seinem Roman „Faustin oder das philosophische Jahrhundert:

WeiterlesenKirchenlieder auswendig lernen? Musste das sein?

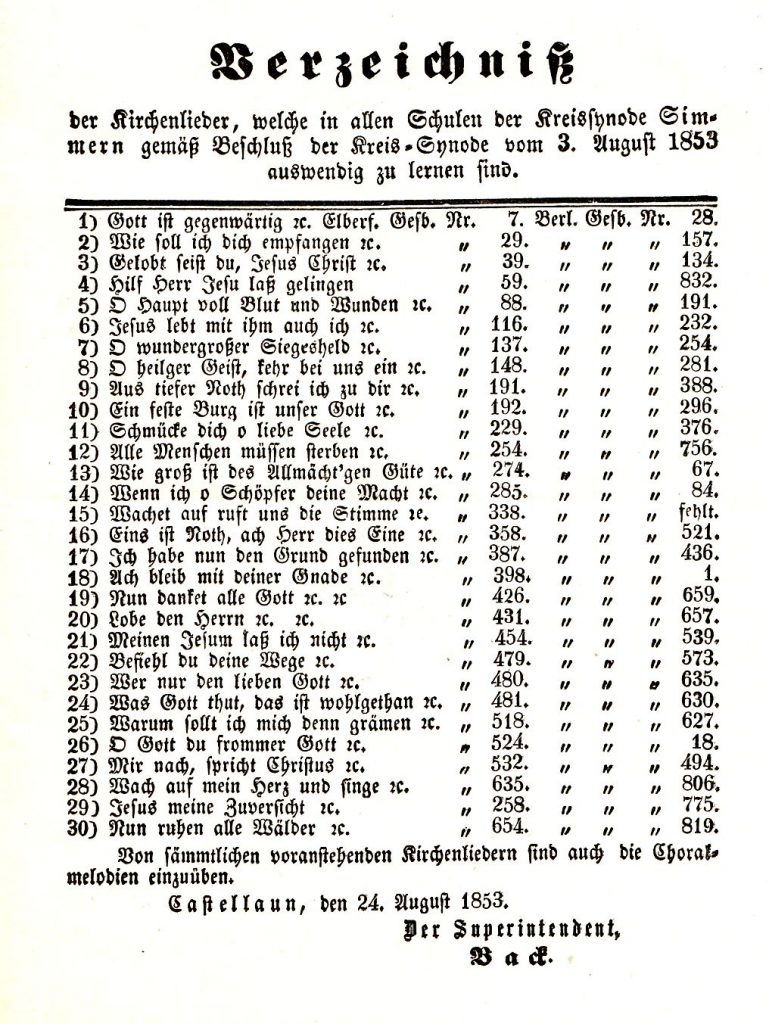

Die Kreissynode der Kirchenkreises Simmern, beschloss am 3. August 1853, welche Kirchenlieder in den Schulen auswendig zu lernen sind. Insgesamt waren es 30 Lieder, mit all ihren Strophen. Auf der Liste sind alle Lieder aufgeführt mit ihrer Nummer, die diese im Elberfelder Gesangbuch und dem Berliner Gesangbuch hatten, die damals im Gebrauch waren. Bis auf zwei Lieder finden sich in dem heutigen „Evangelischen Gesangbuch (EG)“ wieder, das seit dem 1. Advent 1996 in der Evangelischen Kirche im Rheinland in Gebrauch ist. Die Lieder in dem heutigen Gesangbuch Nummer 1 – 535 finden sich im Stammteil der Gesangbücher aller Evangelischen Kirchen in Deutschland wieder. Die Lieder unserer Landeskirche haben die Nummern 536 – 695. Die zwei fehlenden Lieder finden sich heute unter den Nummern 662 „Wie groß ist des Allmächt´gen Güte „ und 694 „Alle Menschen müssen sterben“. Durch den Beschluß der Kreissynode musste es also sein.

Für Maulbeerbäume und gegen „unnütze Wortklaubereien“: Kirche im aufgeklärten Absolutismus

Im späten 18. Jahrhundert trägt das Gedankengut der Aufklärung einen Reformimpuls auch in die deutsche Kleinstaaterei. Lesegesellschaften werden gegründet, zaghafte Toleranzedikte verkündet sowie Maßnahmen zur Wirtschaftsmodernisierung eingeleitet. Die evangelischen Geistlichen werden zunehmend als Staatsbeamte interpretiert, die von der Kanzel aus die mehr oder minder zukunftsweisenden Anregungen der Regierung öffentlich zu verkünden haben.

Eine wahre Flut gedruckter Verordnungen geht nun auf die Geistlichen nieder. Einige Beispiele des auch für St. Goar zuständigen Fürstlich Hessischen Konsistoriums in Kassel veranschaulichen dies.

WeiterlesenKirchenzeugnisse als Quellengattung

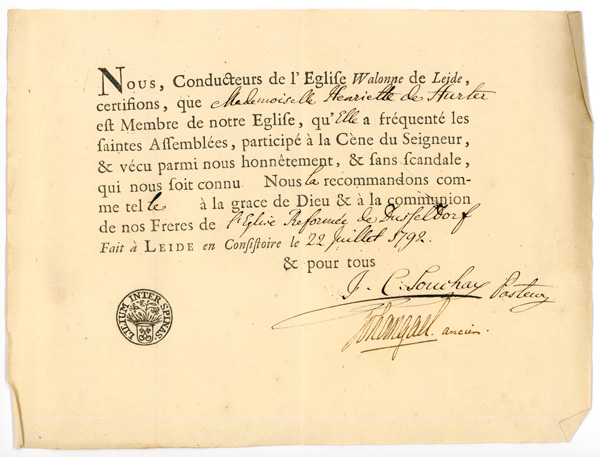

Die junge Mademoiselle, die 1792 vom südholländischen Leiden nach Düsseldorf zieht, bringt an den Rhein eine Art kirchliches Führungszeugnis mit: Darin bescheinigen ihr die Vorsteher der wallonischen Gemeinde zu Leiden, sie habe fleißig an den Gottesdiensten und am Abendmahl teilgenommen sowie ehrsam und ohne Anstoß zu erregen („sans scandale qui nous soit connu“) in der Gemeinde gelebt. Sie sei nun der Gnade Gottes und der Gemeinschaft ihrer neuen Glaubensgeschwister in der reformierten Kirchengemeinde Düsseldorf anempfohlen.

Solche Kirchenzeugnisse wurden seit dem späten 16. Jahrhundert ausgestellt. Ältestes Beispiel in unserem Archiv ist ein Zeugnis von 1583 aus dem limburgischen Sittard, das damals zum Herzogtum Jülich gehörte. Es wurde beim Umzug nach Aachen vorgezeigt und in der Registratur der Kirchengemeinde verwahrt. Diese bislang wenig untersuchte Quellengattung bietet eine Fülle an Auswertungsmöglichkeiten.

Weiterlesen