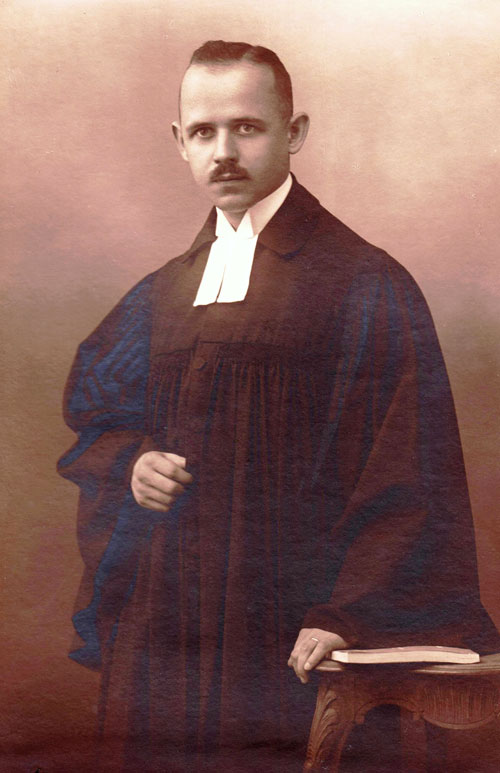

Karl Krampen (1901-1945) wuchs in Witten auf. Nach dem Theologiestudium wurde er 1926 zum Pfarrer in Wilnsdorf bei Siegen gewählt. Drei Jahre später wechselte er an die Ev.-Luth. Gemeinde Wuppertal-Wichlinghausen. 1941 zur Wehrmacht eingezogen, fällt er kurz vor Kriegsende. Sein Nachlass wird im Archiv der EKiR verwahrt. Diese fünf dürren Sätze vermögen den Facettenreichtum eines Menschenlebens nicht zu würdigen und ganz gewiss nicht in diesem Fall. Dies ist vielmehr das Verdienst des Kirchenmusikers Hans Krampen, dem 1929 geborenen zweiten Sohn des Pfarrers. Über Jahrzehnte hat er die vollständig erhaltene Überlieferung seines Vaters an Predigten, Vortragsmanuskripten und privater Korrespondenz nicht nur transkribiert sondern auch sachkundig kommentiert. Dies mündete in eine Biografie, in der er zu einer fairen und ausgewogenen Beurteilung der nationalkonservativen Prägung seines Vaters gelangt.

In der Terminologie von Wolfgang A. Mommsen handelt es sich damit um einen „angereicherten Nachlass“. Die historischen Auswertungsmöglichkeiten dieses Bestandes sind vielfältig, gerade weil Karl Krampen in vielem archetypisch für die Mentalität seiner Profession wie auch Generation steht.

Weiterlesen