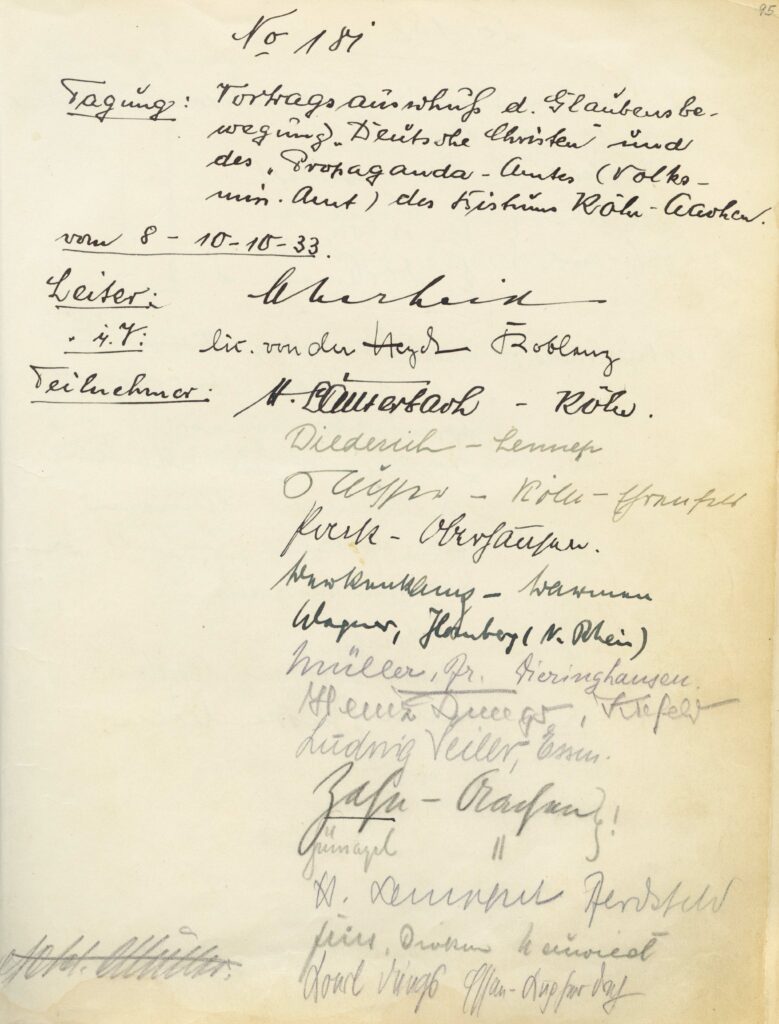

Im Zuge der Bearbeitung des Bestandes der landeskirchlichen Einrichtung Pastoralkolleg Rengsdorf bin ich in den Gästebüchern auf den 181. Eintrag vom 8. Oktober 1933 gestoßen. Auf einer dreitägigen Veranstaltung tagte der „Vortragsausschuß der Glaubensbewegung Deutsche Christen und das Propaganda-Amt (Volksmissionarisches Amt) des Bistums Köln-Aachen“ unter der Leitung des Bischofs Dr. Heinrich Oberheid. Zu den Teilnehmern zählte auch das bekannte Brüderpaar Heinz und Karl Dungs.

Auf dieser Tagung formulierten die Deutschen Christen des Rheinlandes die sogenannten Rengsdorfer Thesen, denen Pfarrer Dr. Joachim Beckmann Ende 1933 widersprach und Gegenthesen aufstellte.

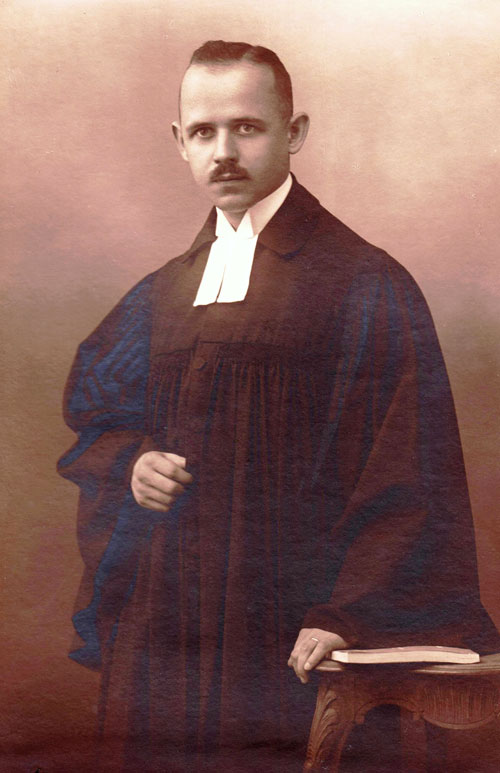

Im Weckruf, dem Sonntagsblatt der Glaubensbewegung der Deutschen Christen wird in der 42. Nummer des 1. Jahrgangs (1933) der Ortsgruppe Krefeld verkündet, dass „Kirchensenat und Landesbischof der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union (…) am 5. Oktober Dr. Oberheid, (Pfarrer in Asbach (Westerwald) und kommissarischer Beauftragter beim Rheinischen) Konsistorium, zum Bischof von Köln-Aachen, zum ersten Bischof der neuen Evangelischen Kirche Rheinlands ernannt“ haben.

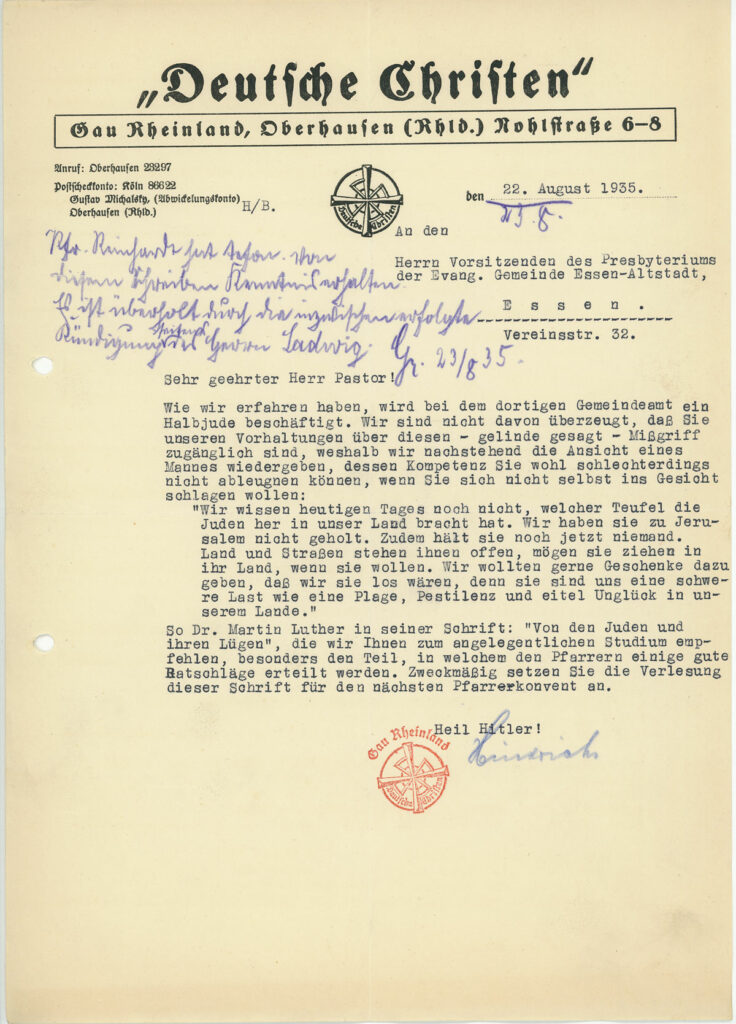

Auf der Titelseite der 43. Ausgabe des Weckrufs verbreitet Oberheid in dem Artikel „Den rheinischen Gemeinden zum Gruß!“ vom 10.10.1933 nationalsozialistische Propaganda. In der darauffolgenden Ausgabe des Weckrufs am 29.10.1933 wird die „Kirchliche Neueinteilung (des) Rheinlands“ verkündet und das neugeschaffene „Amt für Kirchliche Propaganda des rheinischen Bistums“ vorgestellt. Zum Leiter des Amtes wurde der Geschäftsführer der rheinischen Landesleitung der „Deutschen Christen“, Herr Heinz Lauterbach, Köln, berufen.

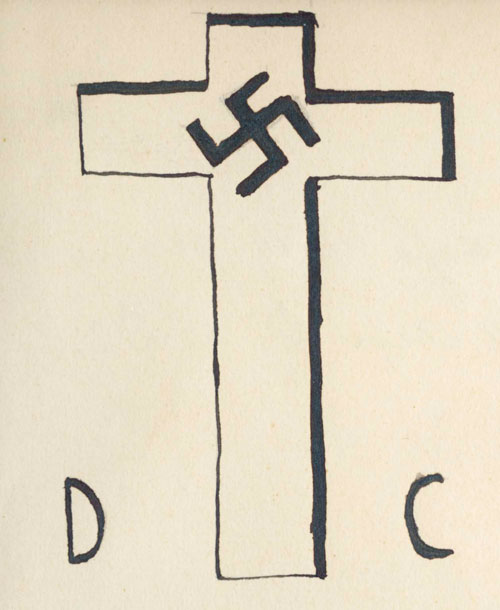

Lauterbach leitete einen Schulungskurs für Laien und Redner vom 16. bis 19. Oktober 1933 im Haus Hermann von Wied. In dem Gästebucheintrag haben sich die Teilnehmer unter der Abbildung eines Kreuzes mit dem Hakenkreuz eingetragen. Der Rheinische Präses Friedrich Schäfer (1871-1953) nahm an dieser Veranstaltung teil.

Weiterlesen