Vier weitere Findbücher von Beständen der Evangelischen Archivstelle Boppard wurden retrokonvertiert und sind auf der Website des Archivs und im Portal „Archive in Nordrhein-Westfalen“ verfügbar:

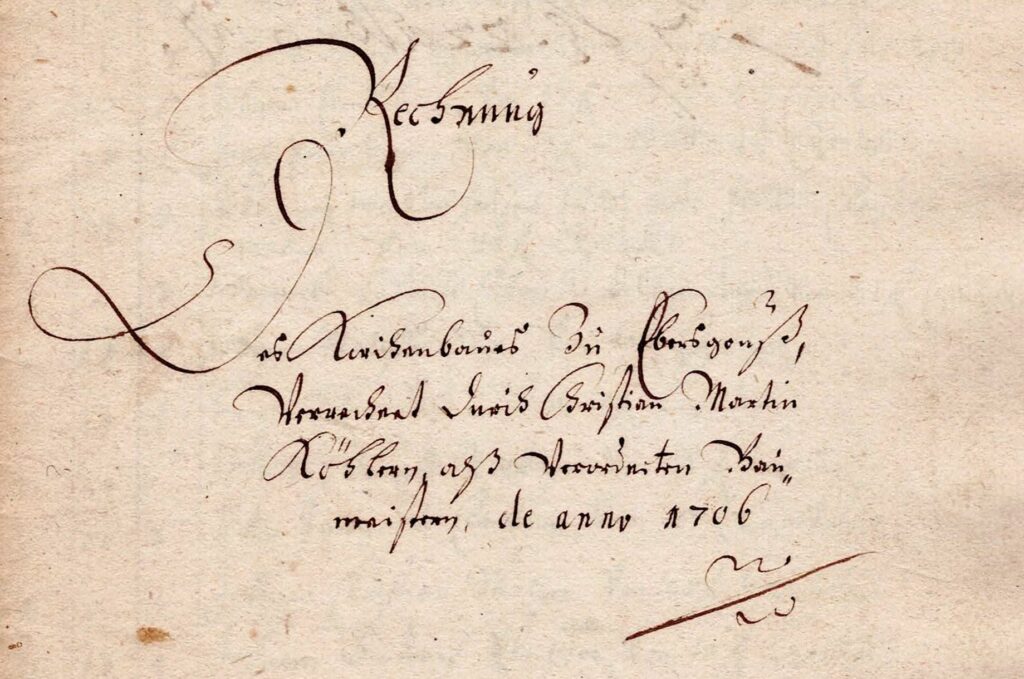

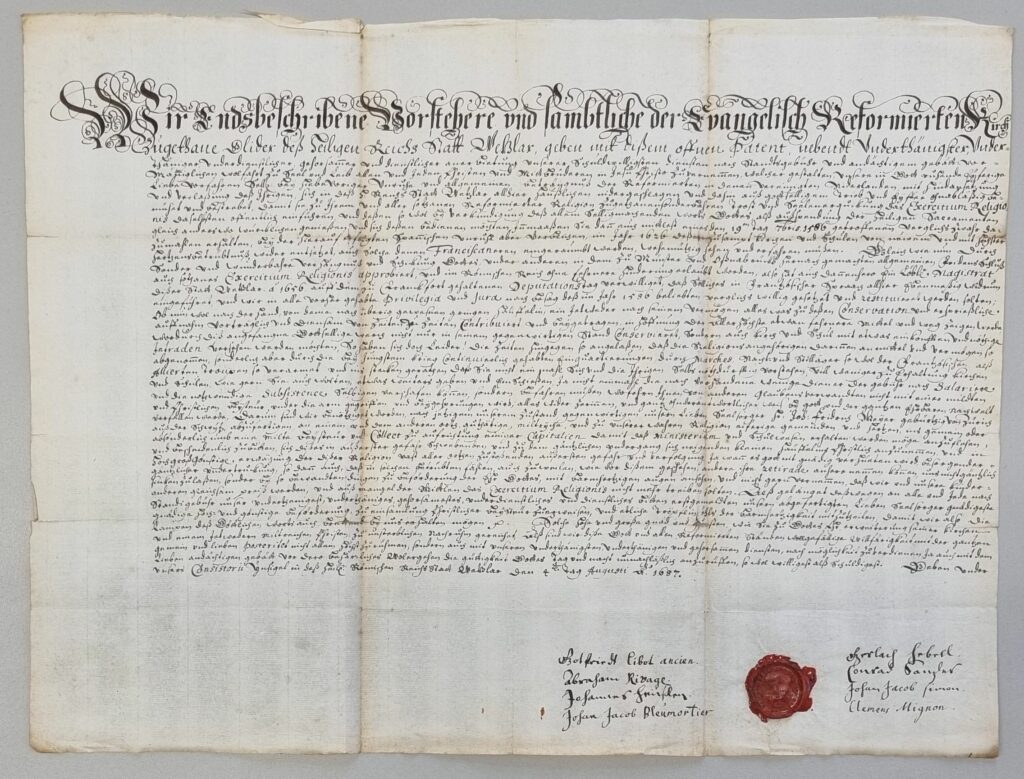

Das Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Bärweiler-Lauschied umfasst den Zeitraum von 1628-1958. Da das Pfarrhaus jedoch 1686 durch einen Brand zerstört wurde, enthält der Bestand nur noch ein Schriftstück des 17. Jahrhunderts (Brief-Fragment von 1628) und nur wenige des 18. Jahrhunderts, ausschließlich das Rechnungswesen betreffend. Die Dokumente sind zum Teil durch Wasserschaden beeinträchtigt.

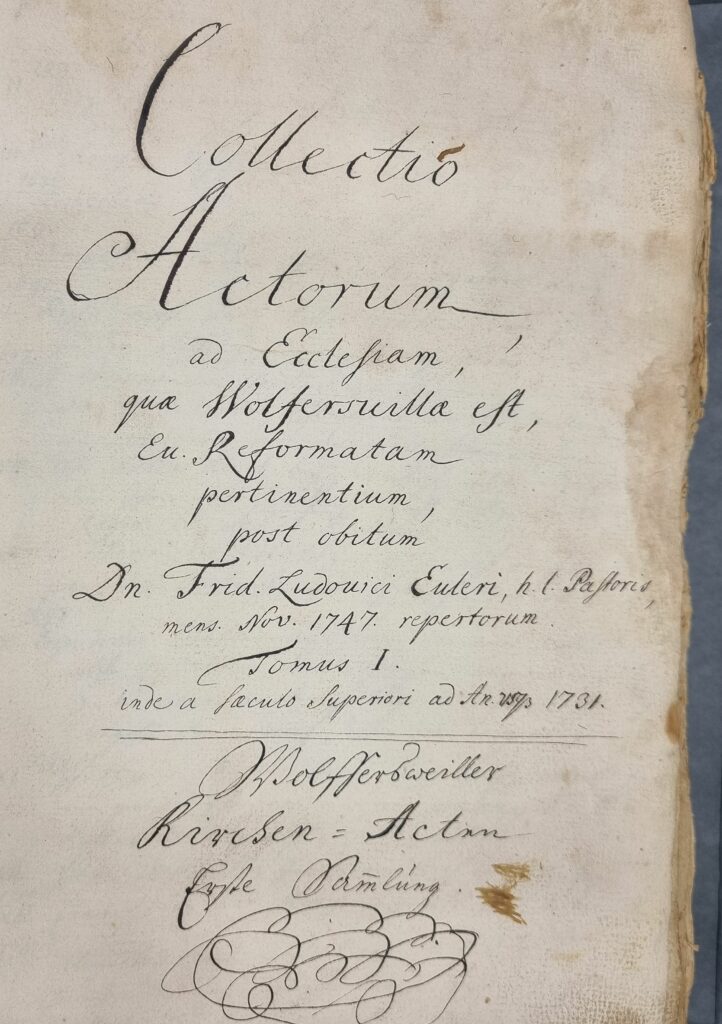

Das Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Burgsponheim stammt abgesehen von einigen wenigen Blättern, die bis 1725 zurückgehen, aus der Zeit der rheinischen Provinzialkirche. Das neuere Schriftgut reicht bis 1960. Nachlässige Aktenführung und längere Vakanzen haben zu empfindlichen Verlusten des ohnehin nicht besonders umfangreichen Archivs geführt.

Weiterlesen