In der Sammlung II 8SL 055B findet sich unter der Signatur 24-3 Schutz des Gemeindelebens, auch der Begriff Kirchenzucht. Ein darin enthaltenes Dokument trägt die Überschrift: Kirchenzuchtmaßregeln. Weiter heißt es: In den Kirchengemeinden der Synode St. Wendel bestehen aus der Zeit vor dem 20. Januar 1876 folgende Kirchenzuchtmaßregeln nicht zu Recht. Bevor ich diese zitiere, habe ich als Antwort auf die Frage: „Was ist Kirchenzucht“ durch die KI ChatGPT am 16.01.2024 folgende Aussage erhalten: „Die Kirchenzucht ist ein Begriff, der sich auf die Disziplinierung und Kontrolle von Mitgliedern innerhalb einer Kirchengemeinschaft bezieht. Sie wird oft von religiösen Gruppen angewendet, um sicherzustellen, dass die Mitglieder den Lehren und moralischen Standards der Kirche entsprechen. Die genaue Praxis der Kirchenzucht kann von Gemeinschaft zu Gemeinschaft variieren, da verschiedene Kirchen unterschiedliche Überzeugungen und Praktiken haben.In einigen Kirchen kann die Kirchenzucht dazu dienen, Mitglieder zu ermahnen, die gegen die Lehren oder Verhaltensstandards der Kirche verstoßen. Dies kann von milden Maßnahmen wie Ermahnungen oder Ausschlüssen aus bestimmten kirchlichen Aktivitäten bis zu schwerwiegenderen Maßnahmen wie dem Ausschluss aus der Kirchengemeinschaft reichen.Es ist wichtig zu beachten, dass die Praxis der Kirchenzucht umstritten sein kann, und es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, inwieweit religiöse Institutionen das Recht haben sollten, das Verhalten ihrer Mitglieder zu kontrollieren und zu sanktionieren. In einigen Fällen kann es zu ethischen Fragen und Debatten über individuelle Freiheiten und Rechte kommen“.

WeiterlesenArchiv des Autors: Uwe Hauth

Findbuch der Evangelischen Kirchengemeinde Bretzenheim/Nahe

Bretzenheim und seine Filiale Winzenheim waren bis zur französischen Besetzung 1795 Teil der Herrschaft Bretzenheim. Als kurkölnisches Lehen gehörte diese von der Stauferzeit an bis 1642 zu den Besitzungen der Herren von Daun-Falkenstein. 1642 ging sie durch Verkauf in den Besitz der katholischen Grafen von Vehlen über. Nach deren Aussterben belehnte Kurköln 1734 den Grafen von Virmond mit der Herrschaft Bretzenheim, 1747 die Freiherren Roll zu Bernau. 1772 verkauften die Roll zu Bernau die Herrschaft für 300 000 Gulden an die illegitimen Kinder des pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor aus seiner Verbindung mit der Schauspielerin Josepha Seyffert, die seit 1769 den Titel einer Gräfin von Heydeck trug. 1774 wurde die Herrschaft zur Reichsgrafschaft erhoben; Karl August von Heydeck nannte sich fortan Karl August Reichsgraf von Bretzenheim und wurde 1789 zum Reichsfürsten erhoben. 1795 wurden Bretzenheim und Winzenheim französisch und kamen 1815 an Preußen.

WeiterlesenFindbuch der Evangelischen Kirchegemeinden Seibersbach und Dörrebach ist online

Treffen der Archivare des ehemaligen Regierungsbezirks Trier

Bericht vom 2. Treffen der Kirchen-, Ordens-, Stadt- und Kreisarchive des ehemaligen Regierungsbezirks Trier in den Räumen des Kreisarchivs Bernkastel-Wittlich in Wittlich am 16.06.2023.

Bei diesem Treffen ging es um die Fragen des Katastrophenschutzes und der Digitalisierung. Bei den Fragen zum Katastrophenschutz wurde festgestellt, dass es von Vorteil ist, wenn die Polizei, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk, die Örtlich- und Räumlichkeiten kennen, mit den Besonderheiten des Archivs und der Bibliothek vertraut sind und man eine Liste mit den Ansprechpartnern hat. Auch ist es gut, wenn man im Vorfeld Kontakte zu Schlachthäusern und großen Märkten aufnimmt und mit diesen für den Notfall einen Platz in deren Kühlräumen einplant.

Bei der Digitalisierung wurde besprochen, welche Geräte bei den Archiven zum Einsatz kommen können, oder ob die Digitalisierung von externen Dienstleistern durchgeführt wird. Es stellte sich heraus, dass die Kosten eine sehr wichtige Rolle spielen, ebenso wie die Festlegung welche Archivalien digital zu sichern sind.

Zum Abschluss des Treffens wurde noch die Bibliothek Mehs im Kreisarchiv Wittlich besichtigt. Das nächste Treffen ist im Stadtarchiv Trier geplant.

Nachfolgend der Link zum Kreisarchiv Bernkastel-Wittlich

Archive auf dem Kirchentag

Bericht vom Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg vom 07. – 11. Juni 2023 vom Gemeinschaftsstand der Archive und Bibliothekare in der Evangelischen Kirche und dem Kirchenbuchportal Archion. Vorab gilt ein ganz großer Dank den Kollegen/innen des Archives der Evangelischen Kirche in Bayern mit Sitz in Nürnberg für die Hilfe beim Auf- und Abbau des Standes. Von Mittwoch bis Samstag boten die Mitarbeiter des LAELKB den Besuchern eine Führung durch ihr Kirchenarchiv an. Am Freitagabend waren dann alle Teilnehmer und Helfer des Standes zu einem Umtrunk auf die Terrasse des Archives eingeladen. Im Vorfeld waren neben Nürnberg auch die Archivleitungen von Eisenach und Wolfenbüttel mit eingebunden. Die Befestigung des Transparentes zur Hintergrundgestaltung mit dargestellter Zeitleiste der Entwicklung der Medien zur Archivierung bereitete einige Schwierigkeiten, aber diese konnten gut gelöst werden.

WeiterlesenLandkartensammlung des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland

Nach über einem Jahr der Bearbeitung ist der Bestand der Karten endlich abgeschlossen. Bei den vorhandenen 1457 Karten, die aus dem Zeitraum von 1575–2019 stammen handelt es sich überwiegend um Karten des Gebietes der ehemaligen Rheinprovinz, Gebietskarten von einzelnen Kirchenkreisen bzw. Regierungsbezirken und Karten zur kirchlichen Organisation, sowie Karten zur Statistik, der Diakonie, der Touristik, des Rheinlandes, Messtisch- und Topographische Karten, Missions-, Bibelkarten, Historische Karten und Kartenwerke finden sich auch darunter, aber auch Straßenkarten, die die Fahrer bevor es die Navigationsgeräte gab benötigten. Die älteren Karten sind meistens Nachdrucke. Die angegebenen Maße (Größe) beziehen sich immer auf das Kartenbild ohne Rand. Zum Teil sind die Größenangaben nicht mm genau, da die Kartenränder oder Kartenbegrenzungen fehlen. Bei den Kartenwerken finden sich die einzelnen Blätter aufgeführt in dem Feld mit der Beschreibung (zwischen 5 und 25 Karten sind in einer Einschlagmappe).

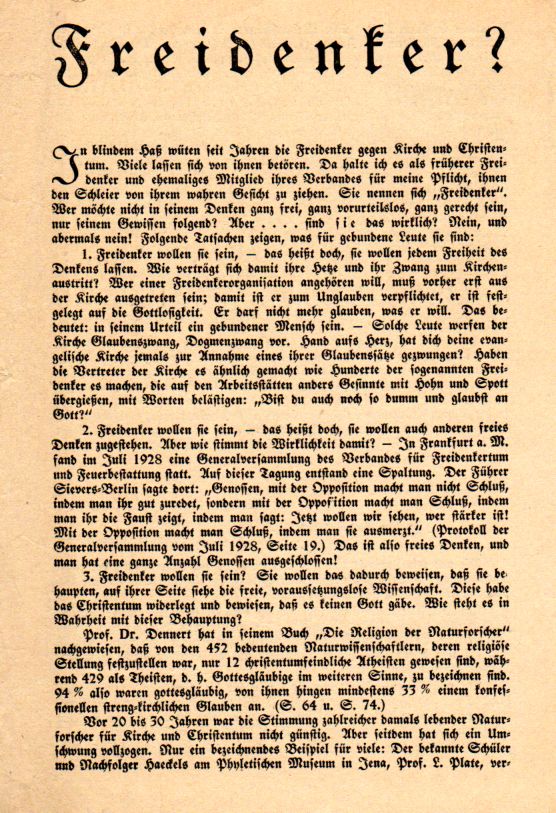

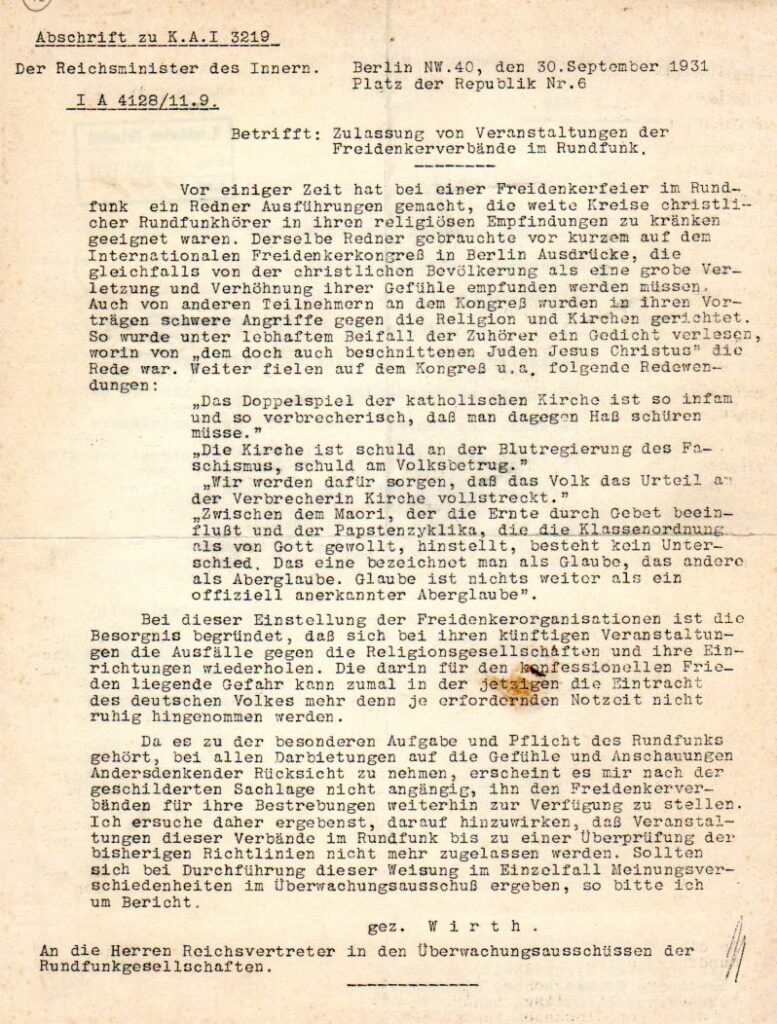

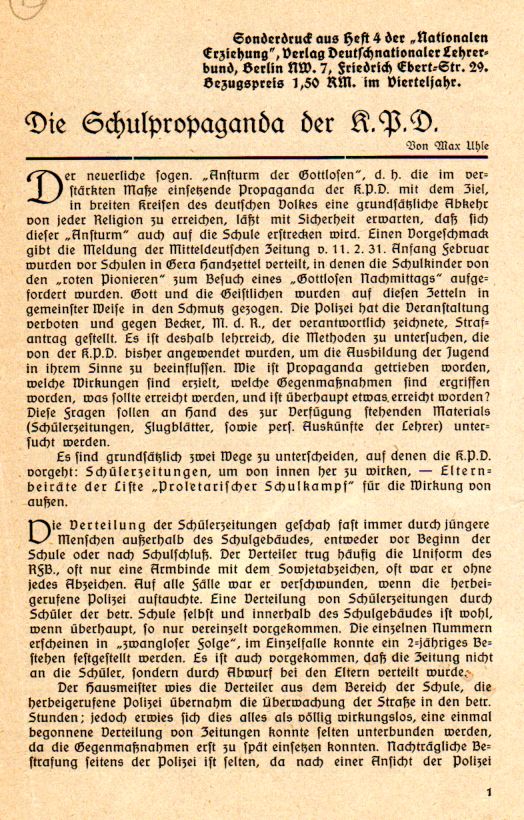

Weiterlesen„Freidenker“

Der Bestand „Freidenker“ hat eine Laufzeit von 1927-1935 und umfasst, Vordrucke, Flugblätter, Zeitungsauschnitte, Lieder, Vorträge, Sammlungen von Zeitungen usw. (siehe Bilder).

Heute bezeichnet man als Freidenker im weiteren Sinne Personen, die für eine politisch und sozial selbstverantwortliche Lebensgestaltung eintreten, nicht an eine höhere Macht glauben und religiöse Dogmen ablehnen. Sie verstehen sich als Atheisten, Agnostiker bzw. Skeptiker und treten für einen säkularen Humanismus ein. Im engeren Sinne bezeichnet der Begriff Anhänger der Freidenkerbewegung, insbesondere Mitglieder von Freidenkerverbänden. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzog sich unter dem Einfluss des naturwissenschaftlichen Weltbildes, der Religionskritik und des dialektischen Materialismus eine deutliche Akzentverlagerung von der religionsphilosophischen zur religionspolitischen Freidenkerbewegung. Der Streit der Freidenker mit der Kirche betraf in den Einzelfragen die radikale Forderung der Trennung von Kirche und Staat, darunter auch im Zusammenhang mit der Forderung der Feuerbestattung die Kontroverse um die Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung des Leibes. Bereits am 28. März 1931 schränkte die „Verordnung des Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen“ die Wirkungsmöglichkeiten des kommunistischen Freidenkertums in Deutschland stark ein. Eine weitere Verordnung vom 3. Mai 1932 verbot die kommunistischen Verbände mit dem Vorwurf der „Gottlosenpropaganda“; sie betraf ca. 150.000 Mitglieder. Unter der Diktatur des Nationalsozialismus wurden die bürgerlichen deutschen Freidenkerverbände, die 1932 etwa 540.000 Mitglieder zählten, durch gewaltsame SA-Aktionen aufgelöst, die Vermögenswerte der Feuerbestattungs-Kassen in die Neue Deutsche Bestattungskasse überführt; ferner wurde im März 1936 durch den Volksgerichtshof der Deutsche Freidenkerbund (DFV) zu einer hochverräterischen Organisation erklärt und verboten.

Link zum Findbuch: https://archiv.ekir.de/inhalt/8sl-117b-freidenker/