„Im Übrigen war es eine große Freude für mich, nach all dem hypermodernen Kitsch, den man jetzt allenthalben zu sehen bekommt, in diesen alten Formen wieder einmal gesunde Schönheit beobachten zu können. Ich möchte hoffen, dass das Museum Wirklichkeit wird.“ Arno Eugen Fritsche, der Leiter des provinzialkirchlichen Bauamtes, lässt seinen Ressentiments gegenüber Bauhaus und Neuer Sachlichkeit freien Lauf, als er im Oktober 1927 den Kapitelsaal des ehemaligen Kartäuserklosters in Köln besichtigt.

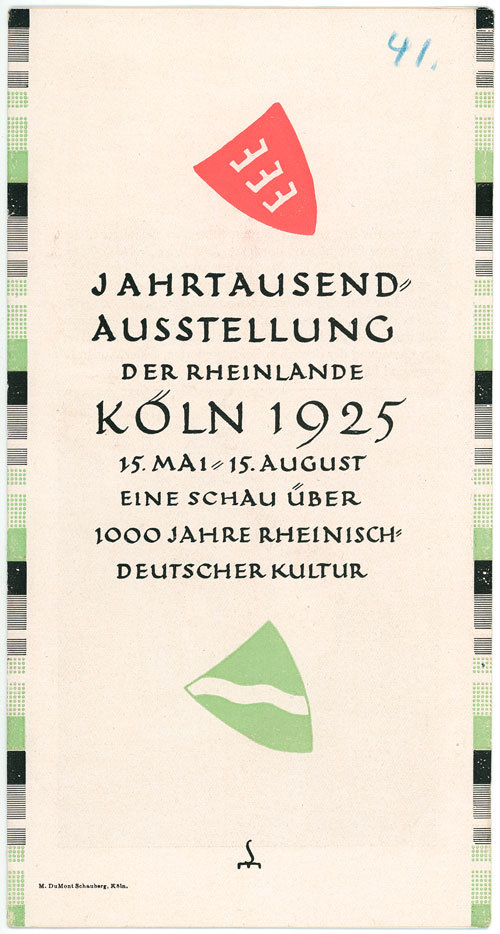

Diesen sollte er im Auftrag des rheinischen Präses Walther Wolff auf seine Eignung für ein geplantes provinzialkirchliches Museum überprüfen. Hintergrund dieses Vorhabens war die große „Jahrtausend-Ausstellung der Rheinlande“, die im Sommer 1925 in den Kölner Messehallen stattgefunden hatte.

Raum 12 war dabei der Evangelischen Kirche gewidmet, die Räume 13-14 präsentierten die verschiedenen Arbeitsfelder der Inneren Mission. In einem Fotoalbum des damaligen rheinischen Generalsuperintendenten Karl Klingemann sind Aufnahmen der Ausstellungsräume überliefert:

Weiterlesen