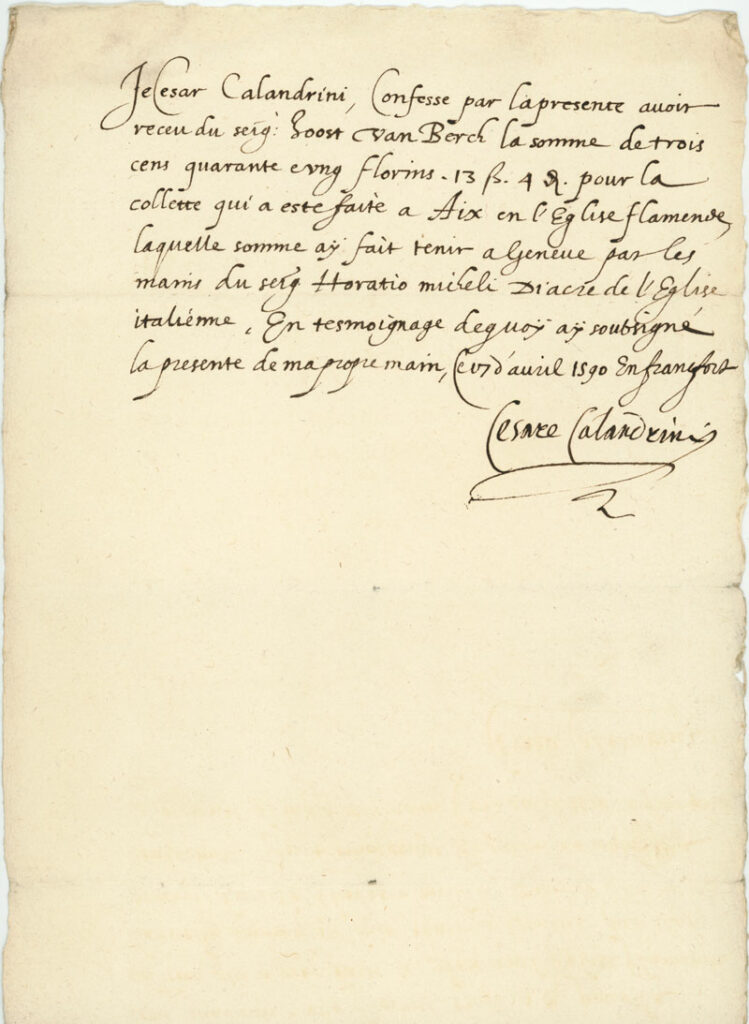

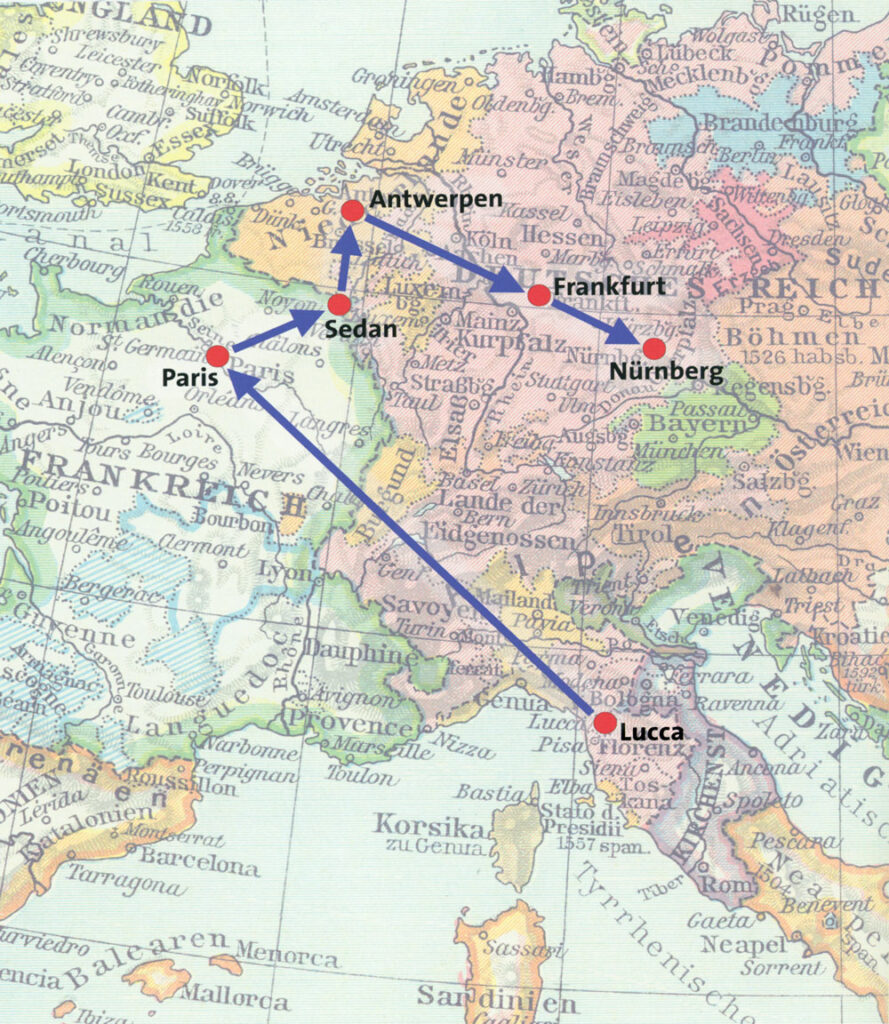

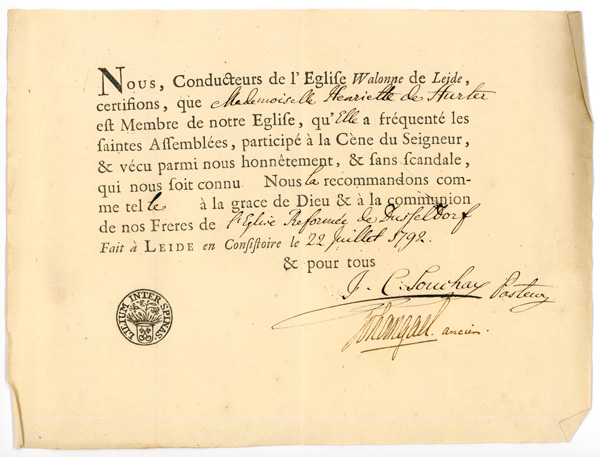

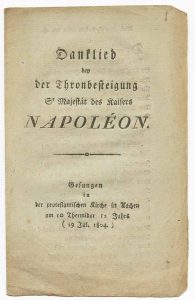

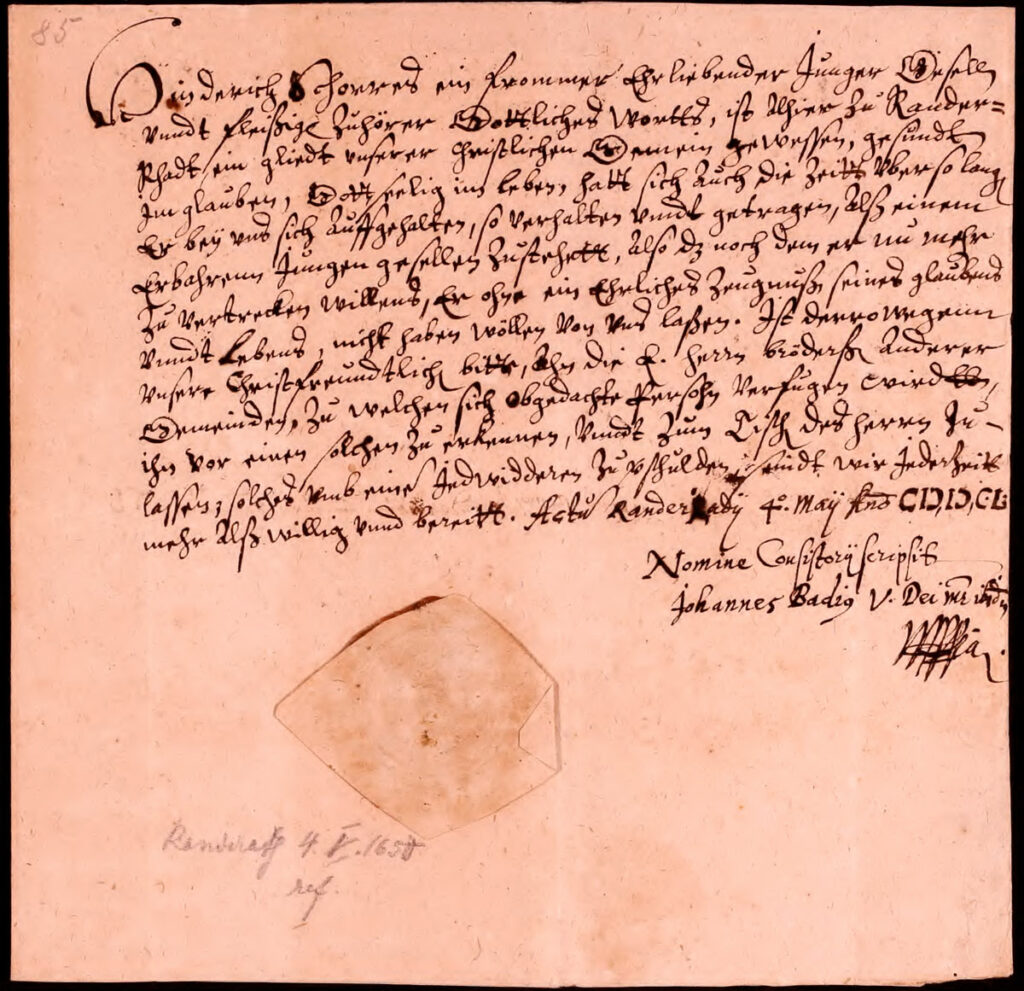

Im Zeitalter der Digitalisierung arbeiten wir vom Archiv der EKiR aktuell parallel zu unserem täglichen Alltagsgeschäft daran, unser digitales Angebot für Nutzerinnen und Nutzer weiter auszubauen. Dies geschieht einerseits in Zusammenarbeit mit diversen Dienstleistern, aber auch mit eigenen Bordmitteln. In diesem Zusammenhang freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass Teile des Bestandes 4KG004 Aachen nun als Digitalisate auf unserer Homepage zu finden sind und für die Benutzung zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um Kirchenzeugnisse, an Hand derer sich vor allem die Migrationsbewegungen und die wechselvolle Geschichte der protestantischen Gemeinden in Aachen aus dem Zeitraum 1520 bis 1955 nachvollziehen lassen. Nicht zuletzt deswegen dienen sie als eine ergänzende Quelle für die genealogische Forschung.

Falls sie sich für Kirchenzeugnisse als Quellen interessieren, schauen sie doch einmal hier vorbei.