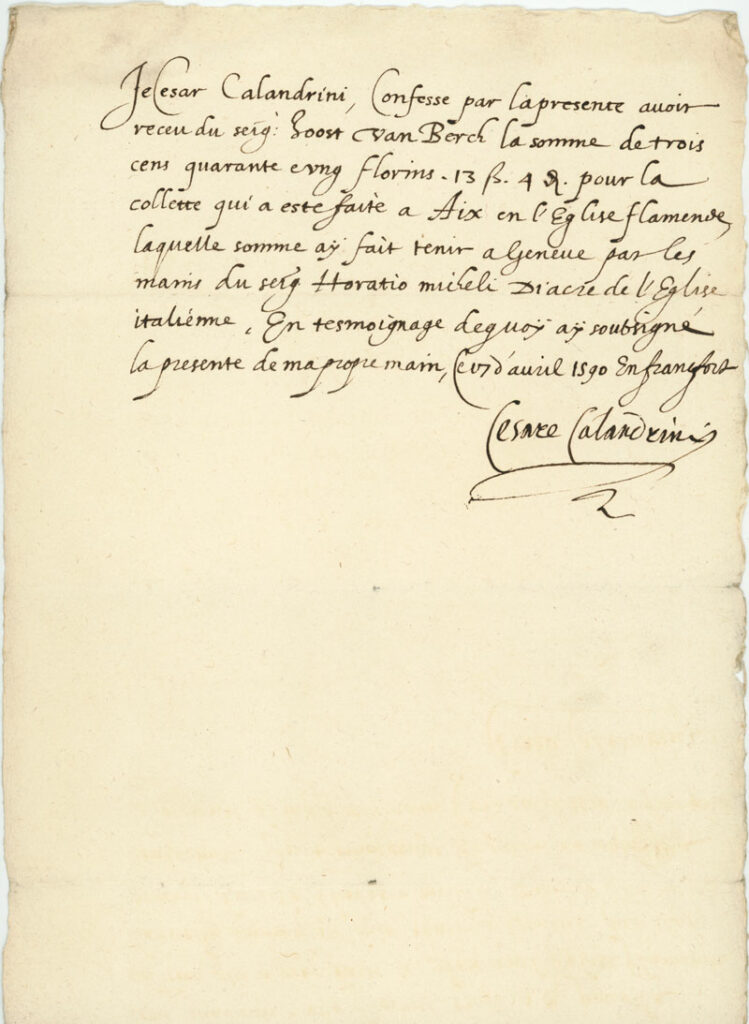

Bei diesem Schriftstück handelt es sich vom Genre her zunächst einmal um eine banale Quittung. Sie wurde 1590 in Frankfurt/Main in französischer Sprache ausgestellt und es geht um eine Kollekte aus Aachen („Aix“). Stutzig macht aber bereits der klangvolle italienische Name des Ausstellers und bei näherer Betrachtung erschließen sich europaweite Netzwerke der Kommunikation und finanziellen Unterstützung.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erleiden die an der Lehre Calvins orientierten Reformierten in Westeuropa vielfach das Schicksal der Vertreibung. Massiver religiöser Verfolgungsdruck herrscht im England der katholischen Königin Mary Tudor (reg. 1553-1558) ebenso wie unter der Statthalterschaft des Herzogs von Alba in den Niederlanden 1567-1573. Weitere Flüchtlinge aus Frankreich, der Wallonie und aus Antwerpen prägen die reformierten Gemeinden am Niederrhein, in Aachen und Köln.

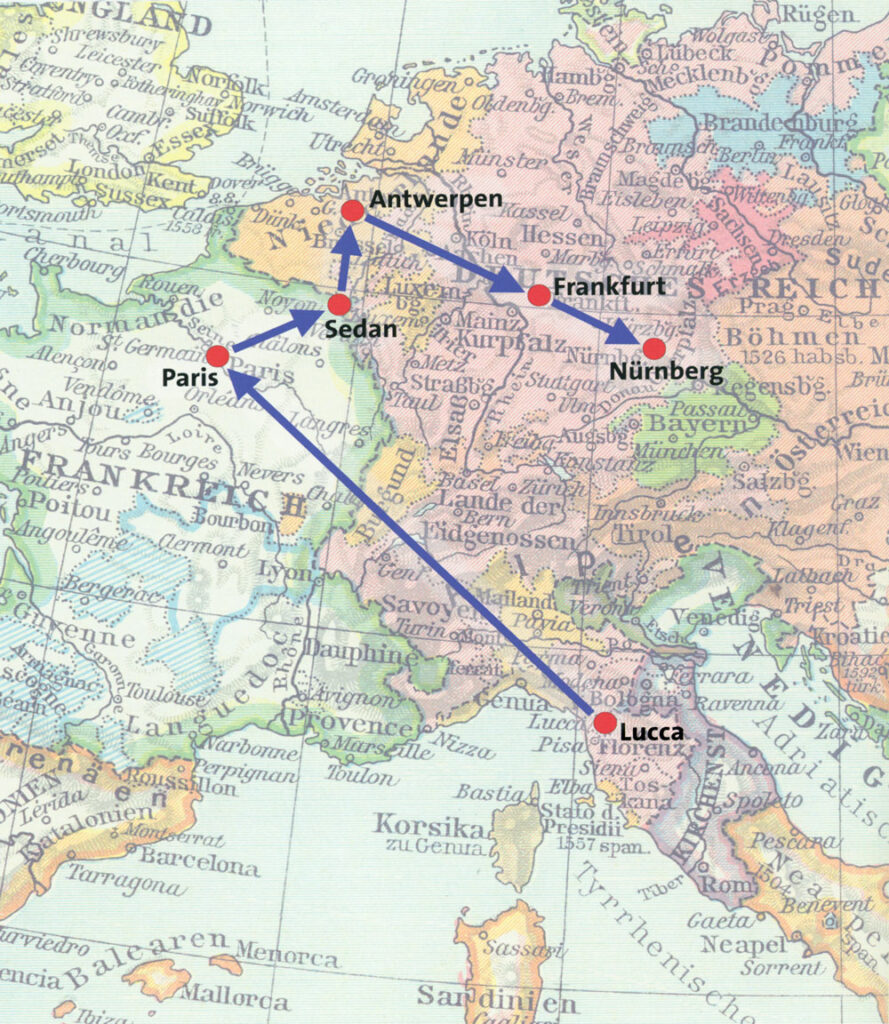

Ein Beispiel ist die „Lucca-Connection“ der Familie Calandrini: Sie mussten 1567 auf Druck der Inquisition das toskanische Lucca verlassen und siedelten sich in Paris an. Dort überlebten sie 1572 knapp die Massaker der Bartholomäusnacht und flohen nach Sedan. Von dort zogen einige Mitglieder der Familie nach Antwerpen, dann 1585 vor den einmarschierenden Spaniern nach Frankfurt am Main. Der junge Textilkaufmann Cesare Calandrini (1550-1611) hatte sich bereits seit Mitte der 1570er Jahre in Nürnberg als einer der angesehensten Tuchhändler der Stadt etabliert. Sein Bruder Giovanni war erfolgreicher Bankier in Amsterdam, ebenso wie sein Schwiegersohn Philipp Burlamachi in London.