Anglo-amerikanisches Historikerteam auf Forschungsbesuch in der Evangelischen Archivstelle Boppard

Schon öfters wurde in diesem Blog über das Phänomen der Simultankirchen berichtet, die es vor allem in denjenigen Gebieten der rheinischen Landeskirche gab, die in der Vergangenheit einmal unter pfälzischer Herrschaft standen, etwa in Kappel, Seesbach, Weiler an der Nahe oder Heddesheim. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts existierten auf dem Gebiet der heutigen EKiR über 100 solcher Simultankirchen, deren Nutzung durch mehrere Konfessionen häufig Quelle heftiger Streitigkeiten war.

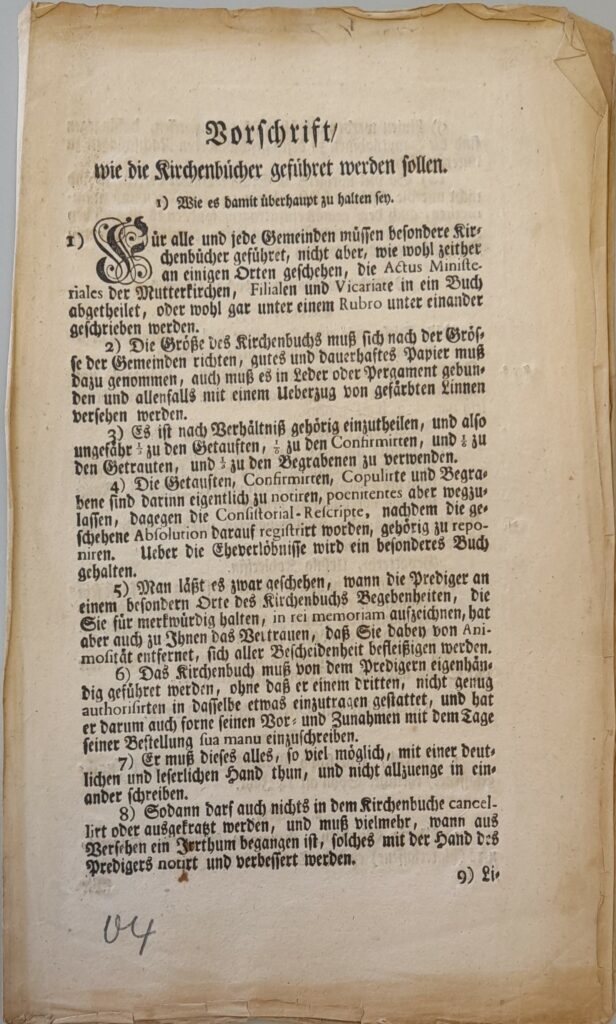

Am 29. Juni 2023 war in der Archivstelle Boppard ein international besetztes Forscherteam zu Gast, das sich dem Phänomen der Simultankirchen unter kulturanthropologischer Perspektive annähern will. Wie leben Menschen verschiedener Religionen auf engstem Raum zusammen? Die von dem Forschungsprojekt um Professorin Beth Plummer (University of Arizona), Professor David M. Luebke (University of Oregon) und Professor Andrew Spicer (Oxford Brookes University) betriebene Website https://sharedchurches.arizona.edu/ will Kirchen aus ganz Europa erfassen, die von zwei oder mehr christlichen Konfessionen genutzt wurden und werden. Das Projekt hat das Leben der einfachen Menschen der Vormoderne im Blick und interessiert sich für ihre Überzeugungen, ihre religiösen Identitäten und die Art und Weise, wie sie konfessionelle Konflikte, aber auch Vielfalt und Toleranz im Alltag erlebten.

Im Südteil der EKiR wurden im späten 17. Jahrhundert zahlreiche seit der Reformation reformierte oder lutherische Kirchen zu Simultankirchen. In der Regel geschah das im Zusammenhang mit der damaligen französischen Besatzungspolitik und den Rekatholisierungsmaßnahmen in der ab 1685 wieder von einer katholischen Linie der Wittelsbacher regierten Kurpfalz. Die meisten dieser Simultaneen wurden in der zweiten Hälfte des 19. oder im frühen 20. Jahrhundert wieder aufgehoben, doch einige existieren bis heute. Beispiele sind etwa die Dorfkirchen in Hahn (Hunsrück) und Nußbaum bei Monzingen, der Altenberger Dom oder der Wetzlarer Dom.

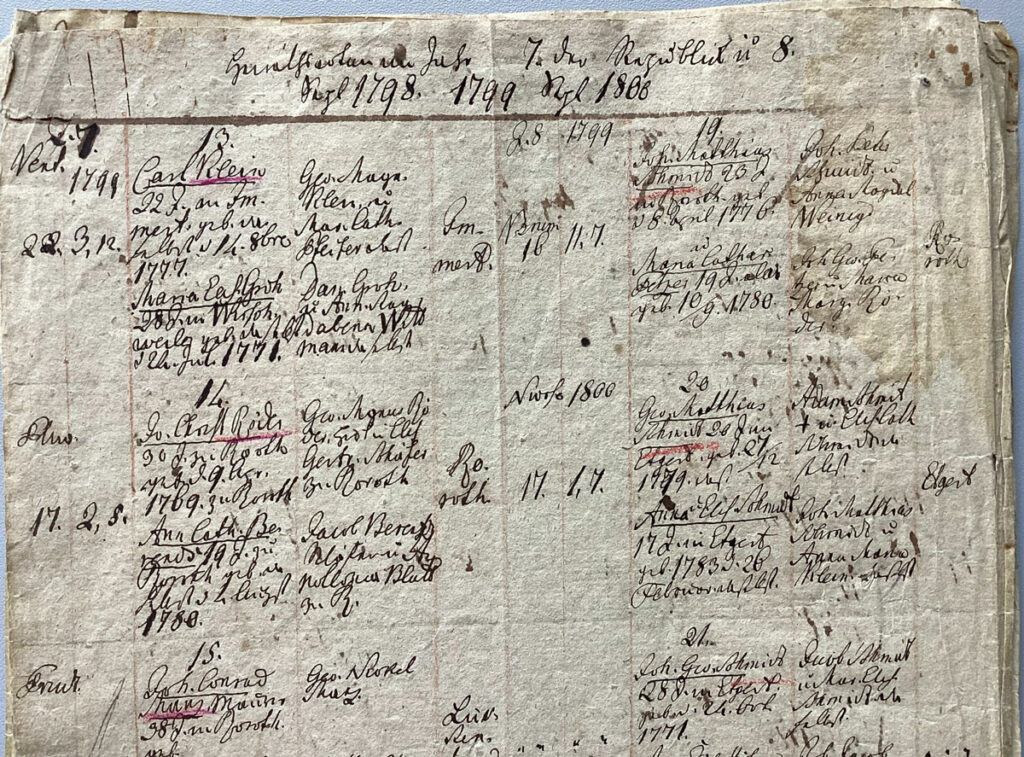

Beraten durch Archivstellenleiter Dr. Andreas Metzing, studierten Beth Plummer, David Luebke und Andrew Spicer insbesondere Archivalien der Kirchengemeinden Kirchberg, Kirn, Bad Kreuznach, Bendorf, Wetzlar und Kastellaun. Das Projekt Shared Churches in Early Modern Europe hat ein Online-Modul, zu dem auch externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ergebnisse von individuellen Einzelforschungen beisteuern können. Andreas Metzing sagte dem Forscherteam die Unterstützung des Projekts durch die Evangelische Archivstelle Boppard gerne zu.