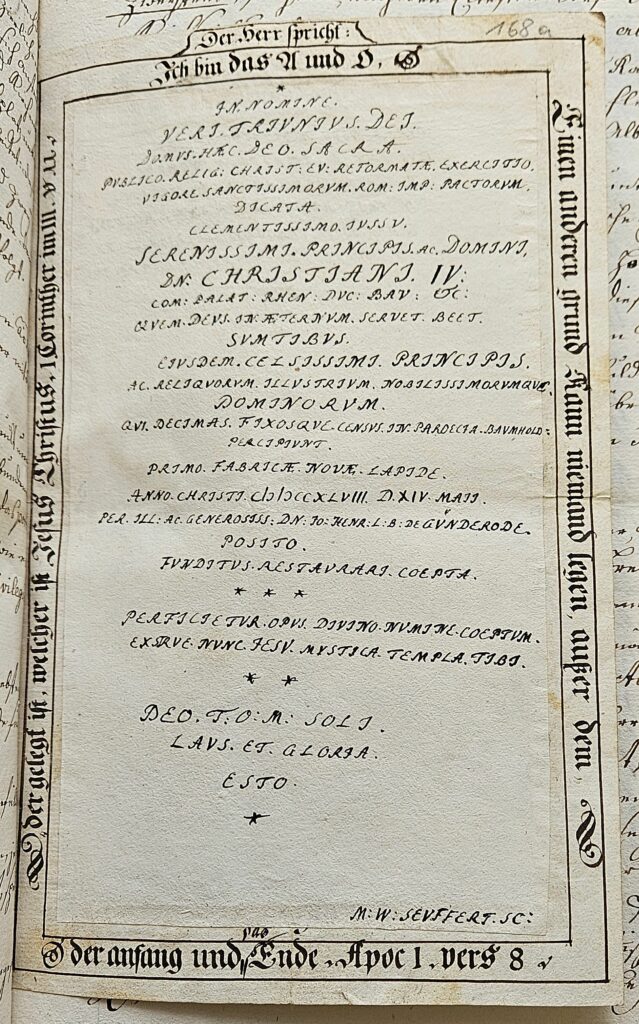

Großes Spektakel am 14. Mai 1748 in Baumholder: Man schritt zur Grundsteinlegung der neuen Kirche. Der Neubau des Kirchenschiffs war unvermeidlich geworden, da das Gebäude trotz umfangreicher Reparaturen in den Jahrzehnten zuvor „außer dem Chor ganz baufällig“ und „das gehöltz am Dachwerck und gebälk […] theils gänzlich faul [ist], da hero mann in der furcht stehen muß, daß solche durch starcke windt, welche ohne dem daselbsten heftig wehen, endlich gar zusammen gerißen werden dörfte“, wie 1740 der Kirchenschaffner berichtete. Auch wurde die Zahl der Gottesdienstbesucher immer geringer, da man in dem alten, ruinösen Bau „sein Leben wagen und befürchten muss“. Dennoch dauerte es bis zum Baubeginn noch acht Jahre. Einer der Hauptgründe dafür waren Interessenkonflikte betreffend das Simultaneum, denn die Baumholderer Kirche nutzten mit Reformierten, Lutheranern und Katholiken gleich drei Konfessionen. Wie schwierig deren Nebeneinander trotz streng reglementierter Gottesdienststunden war, zeigt eine geplante Scheidemauer im Neubau der Kirche, die den protestantischen vom katholischen Bereich trennen sollte. Die Reformierten sprachen sich vehement gegen diese Baumaßnahme aus, da sie befürchteten, andernfalls ihren Anspruch auf die gesamte Kirche zu verlieren. Doch nun also endlich die Grundsteinlegung! Im Archiv der Kirchengemeinde ist dazu ein ausführlicher Bericht überliefert:

Weiterlesen