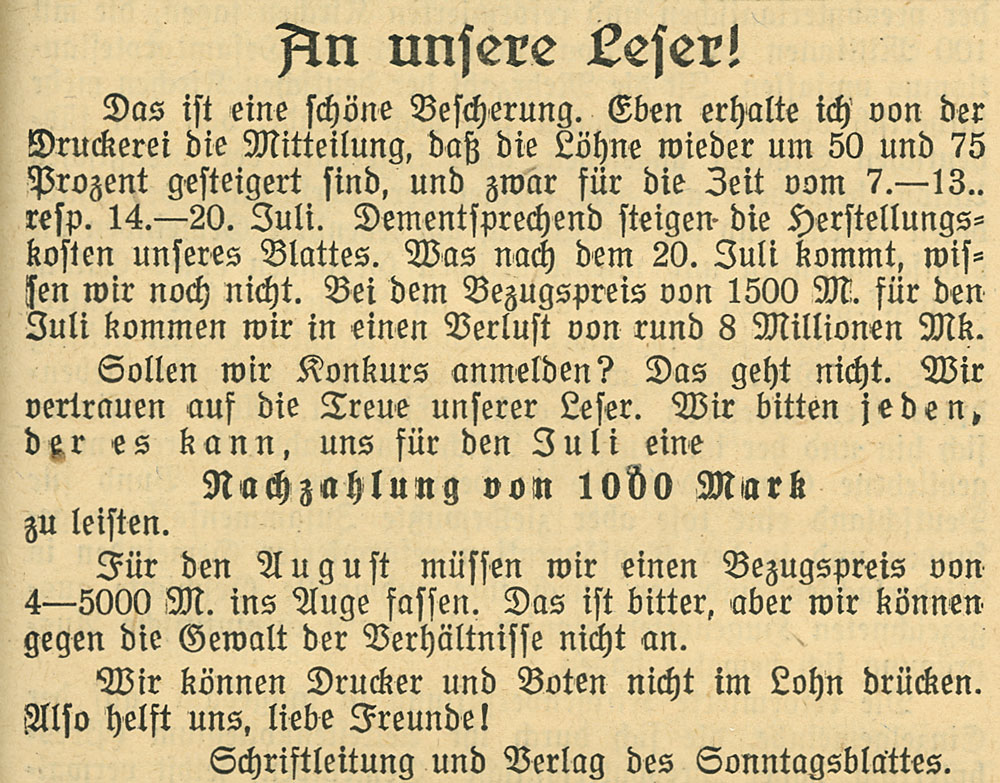

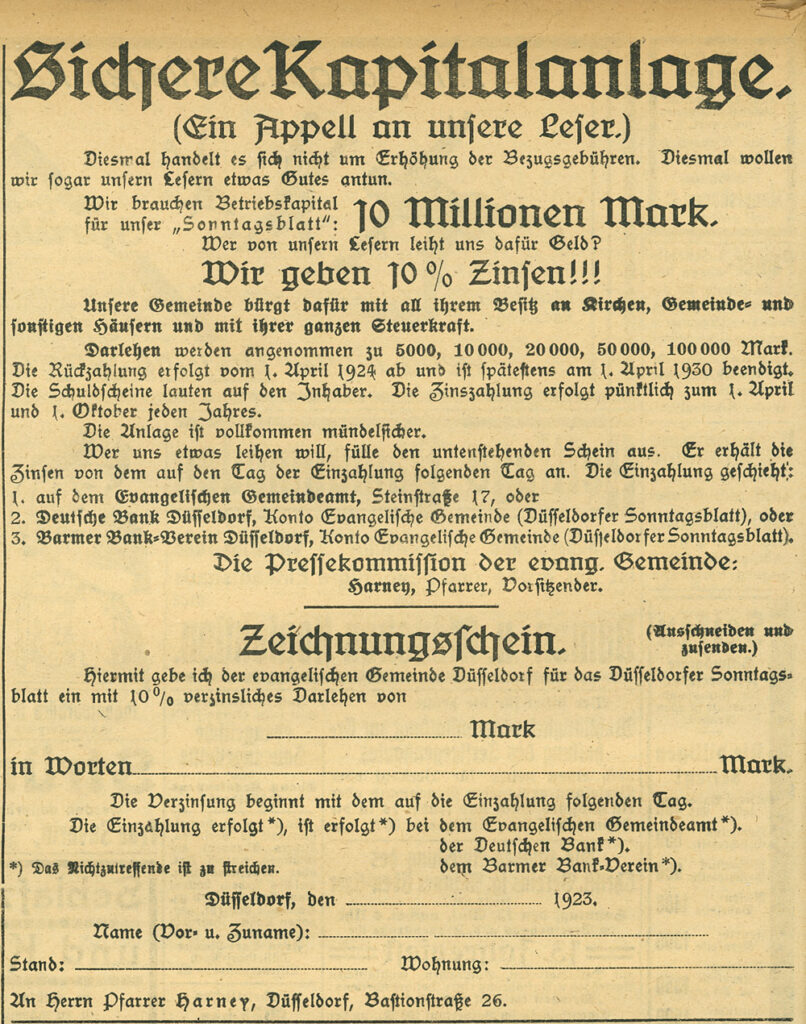

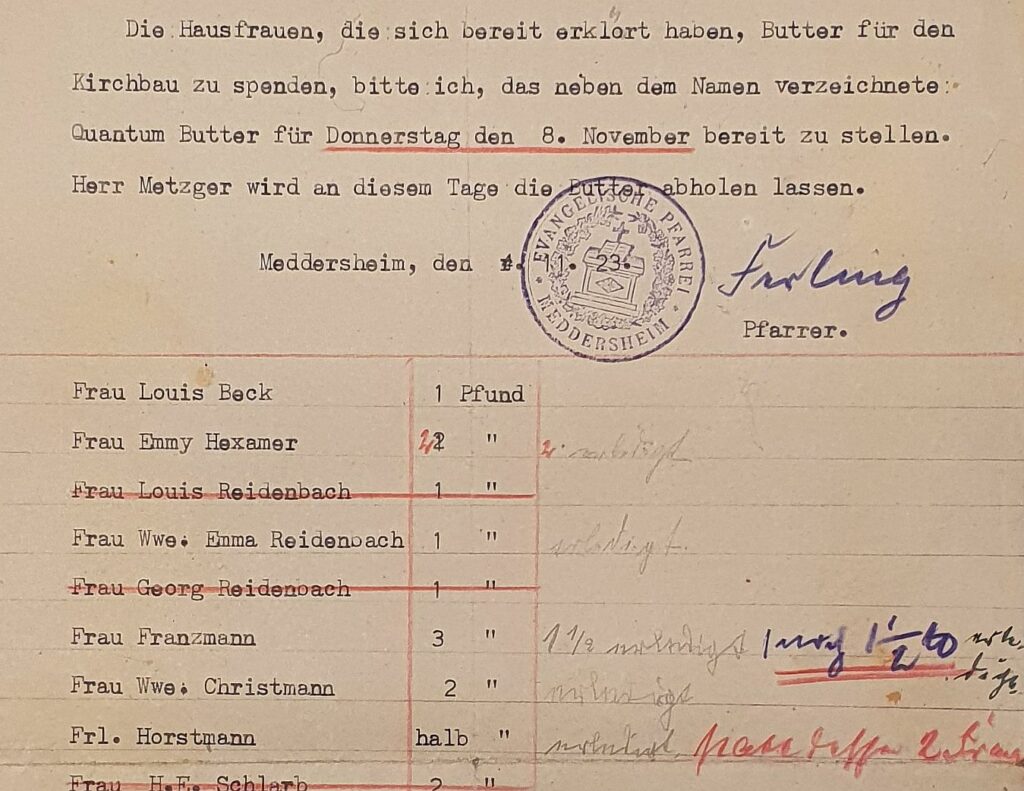

Heute vor 100 Jahren sinniert Pfarrer Rudolf Harney (1880-1965) in der „Zeitschau“ des von ihm redigierten Düsseldorfer Sonntagsblattes über ganz profane Alltagserfahrungen nach. Er hat erlebt, wie nach dem harten Währungsschnitt vom 15. November 1923 wieder Lebensmittel und Waren in die Auslagen zurückkehren. Harney kann es nicht wissen, aber er wird in seinem Leben diese Erfahrung wiederholen: Ein Vierteljahrhundert später ist die deutsche Reichsmark wiederum wertlos geworden und mit der Währungsreform vom 20. Juni 1948 kehren quasi über Nacht lange nur im Schwarzhandel erhältliche Waren in die Geschäfte zurück.

Das ökonomische Verständnis gerade des von der Hyperinflation fast enteigneten deutschen Mittelstandes darf nicht überschätzt werden und Pfarrer Harney ist hier ein zeittypisches Beispiel. Dunkel raunt er von „spekulativen Börsenmanövern“, die die Reichsmark zusätzlich entwertet hätten. Die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, vorrangig die bis 1918 über Anleihen finanzierten immensen Kriegskosten sowie der letztlich über die Druckerpresse finanzierte sogenannte Ruhrkampf 1923, blendet Harney bewusst oder unbewusst aus:

Zeitschau.

Wir leben in der Zeit der Überraschungen. Vor wenigen Tagen,

wenigen Wochen war in Düsseldorf kein Fetzchen Margarine zu fin-

den. Stundenlang jagten die Hausfrauen umher, um schließlich ent-

mutigt und dem Weinen nah, mit leeren Händen heimzukehren. In

der Tasche hatten sie Papiergeld, das von Stunde zu Stunde an Wert

verlor. Es war nicht zu ändern. Erwerbslose, aufgepeitscht von

dunklen Ehrenmännern, rotteten sich zusammen, schlugen Fenster ein,

raubten Lebensmittellager aus und trugen den Schrecken in die Bür-

gerschaft. Da rief es von allen Seiten: Düsseldorf steht vor der

Hungersnot. Und der Dollar kletterte immer höher, als wollte er

den Mount Everest besteigen, und die Papiermark lag im Sterben.

Da – plötzlich, ein Wunder geschah. Der Dollar, dieser kleine Schä-

ker, machte plötzlich kehrt und ging zu Tal. Die Papiermark erholte

sich, weil man ihr -es ist nicht zu fassen- in Berlin mit dem

Stilllegen der Notenpresse den Lebensfaden abschnitt. Die Gehalts-

zahlungen kamen ins Stocken, das Geld wurde rarer. Siehe, da

sanken die Preise, und auf dem Markt und in den Geschäften häuften

sich die Lebensmittel. Was habe ich heute für Berge von Butter,

Speck, Fett und Schinken gesehen! Woher nun plötzlich dieser Reich-

tum? Wie kommt es, dass auf dem Markt das längst verstummte süße

Locken wieder ertönt: Ach, nehmen Sie doch diese Büchse Corned-Beef

noch mit!? Wie kommt es, dass in Berlin ein Warenhaus 20 Prozent

Rabatt gibt, wenn in Papiergeld gezahlt wird? Wo war denn alle

die Ware, als wir vor Wochen Papiergeld genug in der Hand hatten,

um kaufen zu können? Haben die Heinzelmännchen das alles in

einer Nacht zu uns gebracht, um uns zu zeigen, wie schön es wäre,

wenn wir noch das Geld des vorigen Monats in Händen hätten, denn

dann könnten wir kaufen! Neulich konnten wir für 4 Billionen nicht

bekommen, was jetzt für 2 und weniger im Überfluss vorhanden zu

sein scheint. Wer erklärt uns dieses Naturwunder? Ich wäre für

Aufklärung sehr dankbar; denn wir denken nicht gern etwas Böses

von unseren lieben Nächsten. Gewiss haben die Heinzelmännchen oder

der Nikolaus das geschafft.

Ob dieser Zustand anhalten wird? Ich fürchte nein; denn in un-

serer Lage hat sich nichts geändert. Wenn nur der Dollar nicht wieder

das Klettern anfängt und alle Lebensmittel als Proviant auf die

Hochgebirgstour mitnimmt. Ich traue dem Racker solche kleine Bos-

heiten zu. Das Unternehmen, die Mark zu festigen, hat einen hero-

ischen Zug, aber kann es gelingen? Wir haben noch keine internationale

Anleihe, und auch sonst ist der auf uns lastende Druck nicht vermindert,

aber freilich, eines entzieht sich unserer Kenntnis, das ist die Be-

urteilung, wie weit die Mark tatsächlich innerlich entwertet ist und

wie weit sie nur durch spekulative Börsenmanöver gedrückt worden

ist. Dass letzteres auch mitspielt, unterliegt keinem Zweifel.