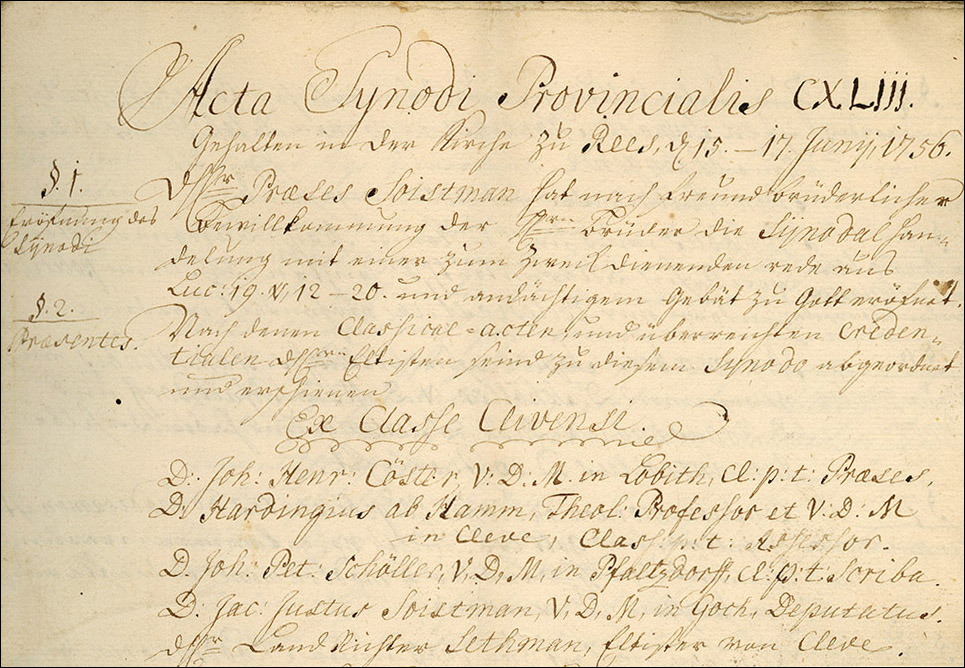

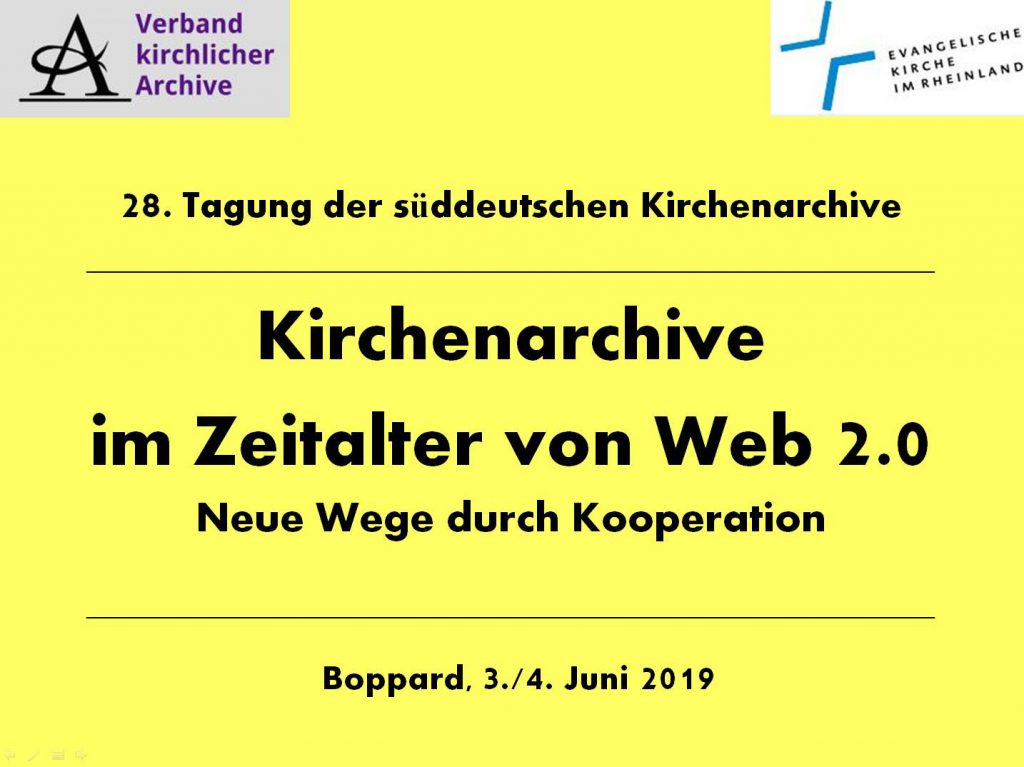

28. Tagung der süddeutschen Kirchenarchive in Boppard

Zur alljährlichen Fachtagung der süddeutschen Kirchenarchive hatte am 3. und 4. Juni 2019 die Evangelische Archivstelle Boppard eingeladen. Bei strahlendem Sommerwetter waren 35 Kolleginnen und Kollegen an den Mittelrhein gereist, um sich über das Thema „Archive im Zeitalter von Web 2.0 – Neue Wege durch Kooperation“ auszutauschen. Gerade angesichts der fachlichen Herausforderungen des digitalen Zeitalters, so betonte der Bopparder Archivleiter Andreas Metzing in seinen Begrüßungsworten, sei eine archivspartenübergreifende Zusammenarbeit das Gebot der Stunde. Bewusst waren deshalb für die Fachvorträge nicht nur Referentinnen und Referenten aus kirchlichen Archiven, sondern auch aus anderen Archivsparten eingeladen worden, insbesondere aus dem kommunalen Bereich.

In der ersten Tagungssektion standen die verschiedenen Kooperationsmodelle digitaler Langzeitarchivierung im Mittelpunkt. Zunächst gab Ulrich Fischer vom Historischen Archiv der Stadt Köln eine Einführung in die Thematik, verbunden mit einem Überblick über die derzeit in Deutschland bestehenden Langzeitarchivierungsverbünde. Er betonte, dass sich die digitale Archivierung inzwischen zur Kernaufgabe archivarischen Handelns entwickelt habe. Gerade für kleinere Archive, die bei der Bewältigung dieser fachlichen, organisatorischen und juristischen Herausforderung manchmal noch ganz am Anfang stünden, sei es deshalb umso wichtiger, durch geeignete Kooperationsmodelle von der Erfahrung anderer, die auf diesem Weg schon weiter seien, zu profitieren.

Im Anschluss an den Einführungsvortrag wurden die beiden derzeit in Deutschland existierenden Langzeitarchivierungsverbünde detailliert vorgestellt. Johanna Schauer-Henrich erläuterte den Tagungsteilnehmern die Kooperationsmöglichkeiten kleinerer Archive mit dem Digitalen Magazin des Landesarchivs Baden-Württemberg (DIMAG). Als frühere Mitarbeiterin des Landeskirchlichen Archivs Karlsruhe und derzeitige Kreisarchivarin von Biberach an der Riß erklärte sie anschaulich und praxisbezogen die Vorteile, die der Verbund DIMAG sowohl für kirchliche als auch für kommunale Archive bietet. Auch Hannah Ruff vom Archivamt für Westfalen in Münster betonte in ihrer Präsentation der Langzeitarchivlösung DiPS.kommunal die archivspartenübergreifende Dimension. Primäre Zielgruppe des Verbundes sind zwar zunächst die nordrhein-westfälischen Kommunalarchive, doch ist er prinzipiell offen für die Beteiligung auch anderer Archivtypen. Beide Referentinnen unterstrichen die Notwendigkeit, von archivischer Seite bereits bei der Entwicklung der in den Verwaltungen eingesetzten digitalen Fachverfahren Einfluss darauf zu nehmen, dass eine Schnittstelle zu einem Langzeitarchivierungsverbund eingeplant wird. Von ebenfalls grundlegender Wichtigkeit ist die Kooperation mit einem leistungsstarken Rechenzentrum.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 28. Tagung der süddeutschen Kirchenarchive am 3. und 4. Juni 2019 in Boppard. (Foto: André Mageney)

Nach einer Führung durch zwei der schönsten Bopparden Kirchen klang der Tag mit einem gemeinsamen Abendessen unter freiem Himmel an den Bopparder Rheinanlagen gemütlich aus. Am folgenden Vormittag, der mit einer Andacht in der evangelischen Christuskirche begann, stand in der zweiten Tagungssektion das Thema „Neue Präsentationsformen für Archive im Web 2.0“ im Mittelpunkt. Joachim Kemper vom Stadtarchiv Aschaffenburg sprach über Social-Media-Strategien für kleinere Archive und führte an ausgewählten Besipielen vor, wie die ganze Bandbreite der heutigen sozialen Medien für die archivische Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll nutzbar gemacht werden kann. Aktivitäten wie etwa eine eigene Facebookseite oder ein Blog, aber auch Präsenz auf Twitter oder in einem eigenen Youtube-Kanal böten auch für kleinere Archive Möglichkeiten, ihr traditionelles Image zu überwinden und sich neue und jüngere Interessenten- und Nutzerkreise zu erschließen. Selbst WhatsApp-Gruppen können heutzutage für die archivische Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden.

Als Beispiel einer für Archive besonders geigneten Form der interaktiven Öffentlichkeit im Web 2.0 stellte Tatjana Klein das Blog des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland vor. Neben einer Einführung in den Aufbau und die Funktionsweise dieses Blogs legte sie einen besonderen Focus auf die mannigfachen Vernetzungsmöglichkeiten. Durch Verlinkungen mit anderen Blogs werden die geposteten Inhalte Teil einer komplexen Blogosphäre. Den Usern wird dadurch ein unkomplizierter Zugriff auf inhaltlich ähnlich gelagerte Beiträge anderer Blogs ermöglicht, während den Archiven ein niederschwelliges Angebot zur digitalen Kommunikation mit ihren Nutzern zur Verfügung steht. In der anschließenden, äußerst lebhaften Diskussion wurde neben großer Zustimmung auch die Sorge geäußert, dass die eher flüchtigen Kommunikationsformen via Blog, Facebook oder Twitter zu einem Absinken des Niveaus der inhaltlichen Anfragen an die Archive führen könnten. Dem hielten beide Referenten übereinstimmend entgegen, dass bei der Heranführung neuer Interessenten an die spezifisch archivischen Arbeitsbedingungen zwar durchaus ein gewisser Mehraufwand erforderlich sei, der aber durch die Chancen, die in der Kontaktaufnahme zu einem medienaffinen, jungen Publikum liegen, bei weitem überwogen würde.

In der dritten Sektion der Tagung, die unter dem Titel „Web 2.0 als neuer Weg der Erschließung?“ stand, stellte Andreas Metzing den aktuellen Sachstand des Crowdsourcing-Projekts „Erschließung der Kölner Miltärkirchenbücher“ vor, das seit einem Jahr von der Evangelischen Archivstelle Boppard gemeinsam mit dem Verein für Computergenealogie betrieben wird. Durch die Netzcommunity werden genealogisch relevante Daten aus den im Internet frei einsehbaren Kirchenbüchern mithilfe der Software DES erfasst und in eine Datenbank eingespeist, die in Echtzeit online abrufbar ist und eine digitale Alternative zu den klassichen Familienbücher darstellt. Nach einem Jahr lässt sich sagen, dass das Projekt zwar bisher nicht alle anfänglichen Erwartungen erfüllt hat und insbesondere die erhoffte größere Wahrnehmbarkeit des Archivs aufgrund des langesamen Fortgangs des Projekts bislang noch nicht eingetreten ist. Dennoch zog Metzing eine insgesamt positive Zwischenbilanz, da das Projekt praktisch keine Sach- oder Personalressourcen bindet, aber trotzdem qualitativ sehr zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Ein Anschlussprojekt in Kooperation mit dem Kirchenbuchportal Archion ist grundsätzlich möglich.

In der Abschlussbesprechung äußerten sich alle Beteiligten hochzufrieden mit dem inhaltlichen Ertrag der diesjährigen Südschienentagung. Die Vorträge beleuchteten die unterschiedlichsten Aspekte der Herausforderungen, aber auch der Chancen des Web 2.0 für die Archive, während das Thema Kooperation, das sich wie eine roter Faden durch alle Beiträge zog, eine Perspektive aufwies, die in Zukunft immer größere Bedeutung haben wird.