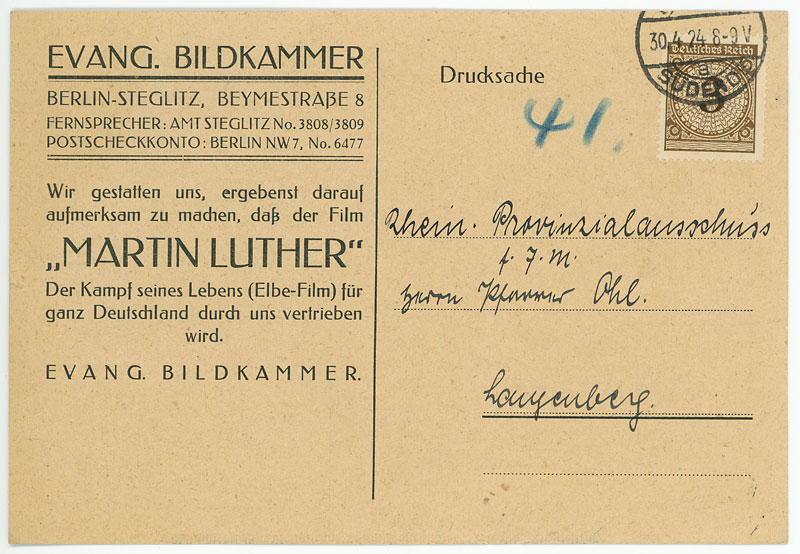

Am 15. April 1923 berichtet das Düsseldorfer Sonntagsblatt, der kirchliche Anzeiger der evangelischen Gemeinden zu Düsseldorf, über ein Filmprojekt:

Lutherfilm.

Bereits seit längerer Zeit war man bemüht, einen großen Lutherfilm zu schaffen, ohne jedoch zu einem guten Ziele zu gelangen. Im Anschluss an die Worms- und Wartburgfeier in Eisenach wurde der Gedanke von neuem aufgegriffen und geht nun seiner Verwirklichung entgegen. Ein Komitee ist gebildet; die Dichtung und das daraus hervorgegangene Drehbuch sind von Pfarrer Nithack-Stahn in Charlottenburg unter Mitarbeit eines erprobten Filmsachverständigen fertiggestellt und werden geprüft. Die in Frage kommenden Lutherstädte: Eisleben, Eisenach, Erfurt, Wittenberg, Worms haben weitgehende Unterstützung des großzügigen Werkes in Aussicht gestellt. Im Laufe dieses Jahres wird in den genannten Lutherstädten mit den einzelnen Szenen begonnen werden.

Es wird gehofft, dass der Erfolg und die Verbreitung des Lutherfilms ein sehr großer sein wird; liegen doch bereits Angebote aus Amerika vor. Die Leitung des ganzen Unternehmens liegt in den Händen des ehemaligen Hofmarschalls Dr. jur. Freiherr v. d. Heyden-Rynsch in Eisenach, der diese große Sache angeregt und tatkräftig gefördert hat. Der Lutherfilm wird ein der modernen Zeit angepasstes Mittel sein, evangelisches Bewusstsein an der Gestalt und dem Lebensgang des deutschen Reformators zu stärken.

Dies war seit 1911 der dritte Stummfilm, der sich mit Leben und Werk Martin Luthers beschäftigte. Entgegen den optimistischen Erwartungen des Presseberichts war dem Film, der auch unter dem Titel „Der Kampf seines Lebens“ vertrieben wurde, weder beim Publikum noch bei den Kritikern Erfolg beschieden. Es stellt sich auch die Frage, ob der ehemalige Oberhofmarschall und spätere Theaterintendant Bernhard Freiherr von der Heyden-Rynsch (1860-1931) der richtige Mann für ein modernes Filmprojekt war. Nicht in dem Düsseldorfer Artikel erwähnt wird Karl Wüstenhagen, der sowohl die Regie als auch die Hauptrolle übernahm. Später wirkte der überzeugte Nationalsozialist als Intendant des Hamburger Schauspielhauses. Interessant als Persönlichkeit ist der liberale Berliner Pfarrer Walther Nitharck-Stahn (1866-1942), der vielfältig schriftstellerisch tätig war.

Der Film ist, im Unterschied zu seinem erfolgreicheren Nachfolger von 1927, nicht erhalten. Einige Werbematerialien von 1923 wurden von den KollegInnen des Landeskirchlichen Archivs Nürnberg im Lutherjahr 2017 zu einer kleinen Ausstellung zusammengefasst.