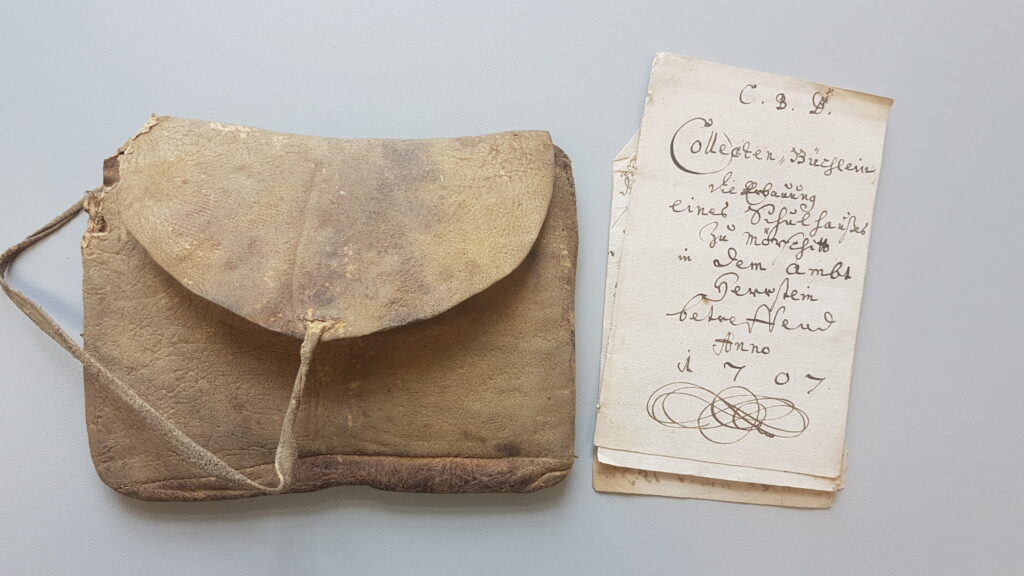

Bauen war schon immer eine teure Angelegenheit – und für kleine Kirchengemeinden auf dem Land galt das ganz besonders. Als im Jahr 1707 die Gemeinde Mörschied im Hunsrück ein eigenes Schulhaus bauen wollte, um den Kindern den beschwerlichen Fußweg in den Pfarrort Herrstein zu ersparen, war es nur dem Organisationstalent des damals für die Hintere Grafschaft Sponheim zuständigen lutherischen Inspektors Johann Peter Klick in Trarbach zu verdanken, dass zahlreiche Nachbargemeinden etwas zu dem Projekt beisteuerten und schließlich eine erkleckliche Summe zusammenkam. Klicks rühriges Wirken ist im Aktenbestand des Hintersponheimischen Archivs anschaulich dokumentiert, und selbst der Kollektenbeutel, in dem er die eingesammelten Gelder aufbewahrte, ist erhalten.

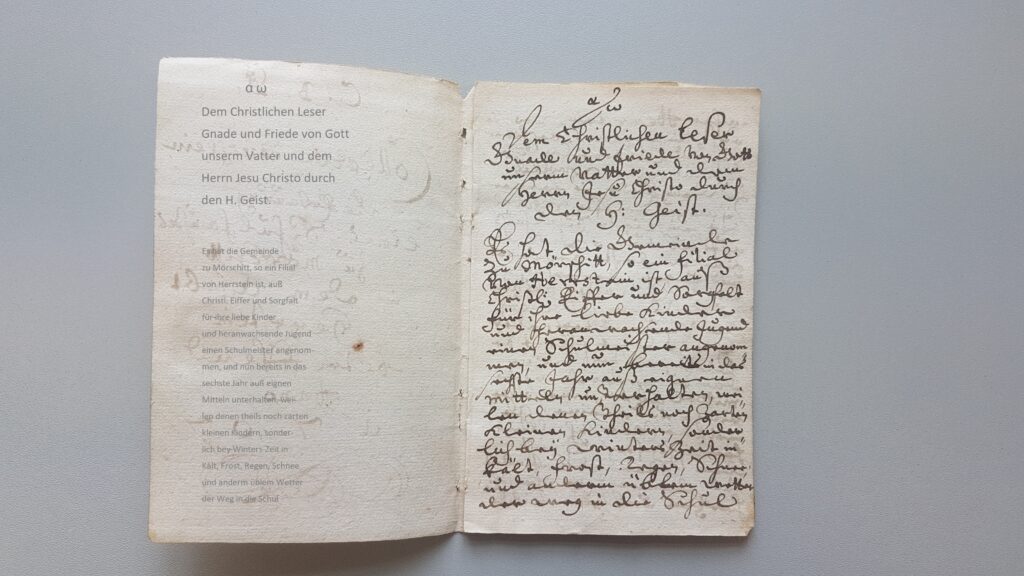

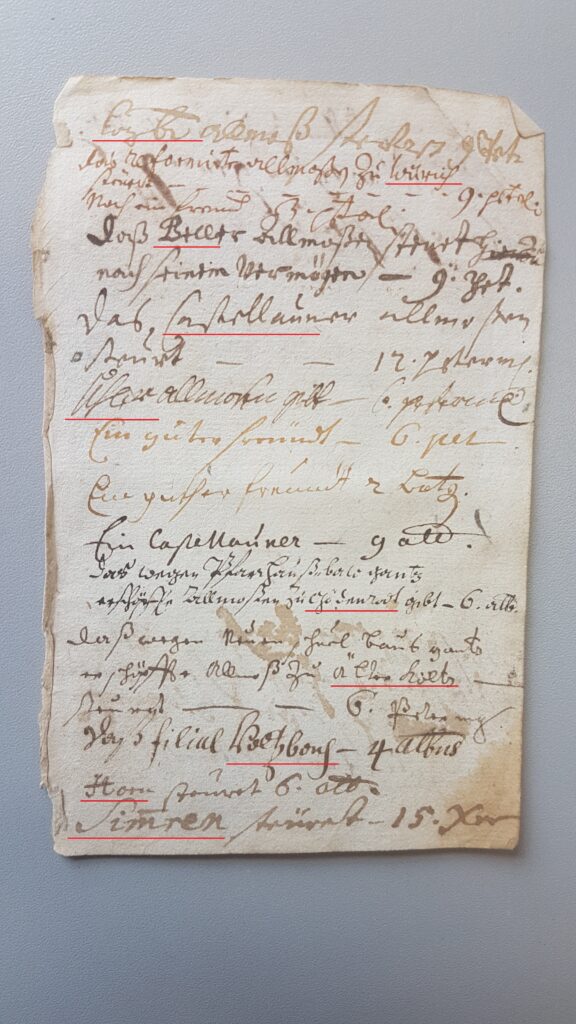

Dem christlichen Leser Gnade und Friede von Gott unserm Vatter und dem Herrn Jesu Christo durch den H. Geist – fast wie eine Predigt beginnt Klick sein Kollektenbüchlein und legt den Lesern dann in eindringlichen Worten die theils noch zarten kleinen Kinder ans Herz, für die sonderlich bei Winters Zeit in Kält, Frost, Regen, Schnee und anderm üblem Wetter der Weg in die Schul nach Herrstein beschwerlich und bißweilen gefährlich sei. Ein eigenes Schulhaus für Mörschied erschien deshalb dringend erforderlich. Johann Peter Klick selbst steuerte stattliche 3 Gulden zur Mörschieder Schulhausbaukollekte bei und animierte dann auch zahlreiche Amtsbrüder im Hunsrück und an der Mosel, sich zu beteiligen und aus den Almosenkassen ihrer Gemeinden etwas zu dem Werk beizutragen. Eine beeindruckend lange Liste von Spendern aus dem gesamten Mosel-Hunsrück-Raum belegt, wie breit Inspektor Klick die Sammelaktion angelegt hatte.

Ob Klick persönlich die Gegend durchwanderte und Werbung für die gute Sache machte oder ob er die regelmäßigen Pfarrkonvente im Oberamtsort Trarbach dafür nutzte, muss offen bleiben. Aber das Kollektenbüchlein zeigt jedenfalls, dass seine Sammlung recht erfolgreich war – und dies beileibe nicht nur bei den hintersponheimischen lutherischen Gemeinden, sondern im territorial zersplitterten Hunsrück auch bei einigen reformierten Nachbargemeinden im vordersponheimischen und kurpfälzischen Gebiet. Auffallend ist die manchmal verwirrende frühneuzeitliche Währungsvielfalt: Die meisten Spenden gingen in so genannten „Petermännchen“ ein, eine im kurtrierischen Raum verbreitete Münze, die das Portrait des Heiligen Petrus zierte. Aber auch Albus, Batzen und Kreuzer werden genannt. Neben Beiträgen von Gemeinden gingen zahlreiche Privatspenden von Einzelpersonen ein – bezeichnenderweise wollten diese Spender oftmals anonym bleiben und wurden von Klick deshalb nur als ein guther freündt verzeichnet. So sind der Sammelbeutel und das Büchlein eindrückliche und anrührende Belege dafür, dass vor 300 Jahren die kirchliche Solidargemeinschaft gut funktionierte – sogar auch über die damaligen innerprotestantischen Konfessionsgrenzen hinweg.